陕西15处大遗址被列入“十四五”规划名单 你去过几个?

独家抢先看

为全面提升大遗址保护管理和利用水平,国家文物局日前制定印发了《大遗址保护利用“十四五”专项规划》。据了解,在全国各省、自治区、直辖市共145处名单中,陕西占了15处。

此次陕西被列入的15处大遗址分别是杨官寨遗址、石峁遗址、周原遗址、丰镐遗址、秦雍城遗址、栎阳城遗址、秦咸阳城遗址、阿房宫遗址、秦始皇陵、汉长安城遗址、西汉帝陵(含薄太后陵)、隋大兴唐长安城遗址(含大明宫遗址)、唐代帝陵(含顺陵)、统万城遗址、黄堡镇耀州窑遗址。

其中,在跨省、自治区、直辖市的5处大遗址中陕西有3处,分别是秦直道(秦直道起点遗址、秦直道延安段等)、蜀道(子午道南段驿站、傥骆道周至段、褒斜道留坝段等),长城(陕西段)。

延展阅读:

陕西15处大遗址 你去过几个?

此次陕西被列入的15处大遗址占全国各省、自治区、直辖市总数的十分之一,位居全国前三。同时15处大遗址从时间线上横跨了周秦汉唐,不仅时间跨度大,而且都属于我国历史上极有影响力的朝代,一起来了解下。

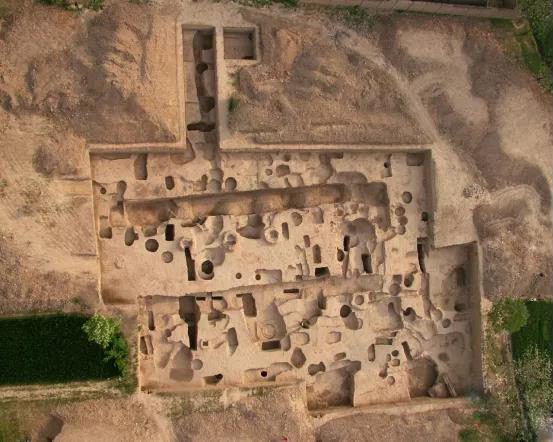

杨官寨遗址

杨官寨遗址位于高陵县姬家乡杨官寨村四组东侧,处在泾河北岸开阔的一级台地上,面积约有80万平方米,自2004年5月至今,陕西省考古研究院已对其中的1.398万平方米进行了大规模发掘,终于摸清了遗址不同时期的聚落布局,遗址南部多为半坡四期文化居民聚居区,北部则是庙底沟文化的聚居区。

杨官寨遗址的学术价值和考古价值巨大,这是目前庙底沟文化发现的唯一保存完整的环壕聚落,距今至少有5500余年,是中国文明形成中的一个重要节点。

截止目前,陕西省考古研究院已经进行了多年的考古发掘,并取得了重要收获。遗址的发现,对关中地区庙底沟文化、半坡四期文化相关问题的研究,探讨泾渭流域史前考古文化、聚落形态与环境变迁之间的关系等意义重大。

杨官寨遗址

石峁遗址

2012年,陕西省考古研究院在榆林神木发现并发掘一座4000年前的古城——石峁遗址。这座古城以超过400万平方米的超大规模,一举刷新了中国史前城址的纪录。

石峁遗址地处黄土高原北部、毛乌素沙漠南缘,黄河一级支流秃尾河及其支流洞川沟交汇处被称为“石峁”的台塬梁峁之上。2012年,考古专家经过系统勘察,结合科学检测手段,确认这是一座兴建于距今约4300年、废弃于距今约3800年的巨大城址;是已知中国新石器时代晚期面积最大的,但是没有任何文字史料记载的遗址。

据研究,石峁古城与黄帝部族活动的区域和年代大体相当,很可能为黄帝部族所居。2020年底,国外《考古》杂志评选过去10年“世界十大重要考古发现”,陕西神木的石峁遗址入选。如今,神木石峁遗址还入选了我国《大遗址保护利用“十四五”专项规划》名单。

石峁遗址

周原遗址

周原遗址位于陕西省宝鸡市岐山、扶风两县交界处,地处关中平原西部。遗址范围东西约6千米、南北约5千米,总面积约30平方千米,包括京当、法门、黄堆三镇(乡)所辖的20多个自然村落。

周原遗址作为先周都城岐邑而闻名,是周文化的发祥地,也是西周时期王室宗庙与王臣聚居之地,素有“青铜器之乡”的美称。

周原遗址的考古发现可谓异彩纷呈、蔚为大观。周原遗址现已探明的单体夯土建筑遗迹约130座,数量为全国西周遗址之最。同时,周原遗址已确认的手工业作坊遗存有六十余处,包括铸铜、制骨、制陶、玉石器、角器和蚌器作坊等,门类齐全、生产规模大。

除此之外,周原遗址还是全国商周时期出土青铜器最多的遗址,发现大量高等级铜器窖藏、铜器墓和埋藏坑。

周原遗址

丰镐遗址

丰镐遗址作为第一个在西安建都的都城遗址,其聚落布局一直是考古工作的重心。2012年,为了制定丰镐遗址保护规划,受西安市文物局丰镐遗址保管所委托,中国社会科学院考古研究所丰镐队和陕西省考古研究院开展“丰镐西周都城遗址范围确认及地下遗存分布状况考古调查勘探”项目,分别对镐京遗址和丰京遗址进行全面考古调查和大面积钻探,初步建立了丰镐遗址考古地理信息系统。

2018年夏天,陕西省考古研究院镐京考古队在镐京遗址官庄村南勘探发现了一座总面积达1800多平方米的西周大型夯土建筑基址(编号镐京14号建筑),2019年春,经国家文物局批准,镐京考古队开始对镐京14号建筑基址进行考古发掘。

近期,经过两个年度的考古发掘,考古人员在镐京遗址发现了西周大型建筑基址、道路、陶排水管道等重要遗迹,为进一步研究镐京遗址高等级建筑的分布及都城布局等提供了资料。

丰镐遗址

秦雍城遗址

秦都雍城遗址位于今陕西省宝鸡市凤翔区,是东周列国都城中保存较好、考古工作了解相对清楚的一处都城大遗址。自20世纪60年代开始经一系列考古调查、勘探与发掘,陕西省考古研究所(院)已基本清晰秦都雍城遗址的基本构成和布局,由城址、秦公陵园、国人墓地、离宫别馆及郊祀遗址等组成。

雍城城址是国务院公布的第三批全国重点文物保护单位,其中马家庄宗庙遗址是国内已发现保存较为完好的春秋中晚期大型宫殿宗庙区,整体位于秦雍城城内中部。其中马家庄一号建筑群遗址位于马家庄北约0.5公里的台地上,是国内罕见的春秋时期较完整的宗庙遗址。

秦雍城遗址

栎阳城遗址

秦汉栎阳城遗址位于陕西省西安市阎良区武屯镇关庄村一带,是秦汉时期的皇家都城。秦汉栎阳城遗址是在西安地区除了秦咸阳城和汉长安城之外,迄今为止发现的第三座秦汉时代的都城。

秦汉栎阳城遗址因其曾是“商鞅变法”发生地而闻名。公元前383年,秦国都城由雍城迁至栎阳,公元前356年秦孝公任用商鞅在此实施了历史上著名的改革——“商鞅变法”。

1964年,陕西省文物管理委员会、1980年,中国社会科学院考古所先后勘察发掘该遗址。发现有城墙、道路、建筑遗址等遗存,出土陶器、石器建筑材料等遗物。2013年,国家重启考古工作,先后在武屯镇、关山镇、新兴街道办事处境内发现不同时期城址三处。

栎阳城遗址对研究秦汉都城对规划,中国城市对发展具有重要价值。2021年5月17日,秦汉栎阳城遗址考古保护展示厅落成。这标志着栎阳城遗址的大规模考古和展示工作,走进了一个新的时代。

栎阳城遗址

秦咸阳城遗址

秦咸阳城遗址位于陕西咸阳窑店镇,是战国后期到秦朝的都城遗址。在秦始皇“法天”思想的规划理念中,帝都咸阳“渭水贯都,以象天汉”,分为南、北两区。南区成为汉长安城的基础,北区考古工作已开展逾60年,为中国古代都城研究提供了重要资料。

近年来,通过考古发掘秦咸阳城遗址北区的整体布局面貌逐渐明朗,连续发现大型宫殿遗址、国家府库遗址等,解决了咸阳城“北宫”中宫、署关系;而石甲胄制作点、郭区功能的确定,有助于了解咸阳城与秦始皇陵之关系。

秦咸阳城遗址

阿房宫遗址

阿房宫,与万里长城,秦始皇陵,秦直道并称为“秦始皇的四大工程”。它是秦朝统一后修建的天下朝宫,是中国国家第一次大统一和华夏民族开始形成的实物标志,历经2230年的风吹雨打,今日依旧雄风不减,为世人震撼。

阿房宫遗址是1961年国务院公布的全国第一批重点文物保护单位。目前考古探明,阿房宫前殿遗址东西长1270米,南北宽426米,高7-9米,面积约54.4万平方米。1992年经联合国教科文组织实地勘察,确认阿房宫遗址在宫殿类建筑中名列世界第一,属世界奇迹。

千古传颂的《阿房宫赋》不但使阿房宫尽人皆知,也成为了全世界最著名的千古谜团之一,对各国旅游者都具有巨大的吸引力。阿房宫遗址与西周丰镐遗址、汉长安城遗址、唐大明宫遗址并称古都西安的四大遗址,是构成西安历史文化名城不可或缺的重要组成部分和文化地标。

阿房宫遗址

秦始皇陵

秦始皇帝陵园又名“丽山园”,北依骊山,俯视渭水,是中国古代帝王陵墓中规模最为宏大、埋葬最为丰富的一座大型陵园。

秦兵马俑坑是秦始皇帝陵庞大陪葬体系的一部分,一号兵马俑坑于1974年发现,1979年建成保护大厅并对外开放,被誉为“世界第八大奇迹”“二十世纪考古史上的伟大发现之一”。在此后的考古发掘中,又在1976年相继发现了二、三号兵马俑坑。

除了内涵丰富的陪葬坑,秦陵地宫中的水银,模拟了秦帝国的版图,它彰显出秦始皇“西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏”的追求,表现的不仅仅是皇帝个人史诗般的英雄经历,也是作为帝国皇帝在另外一个世界对国家长久传承的企盼。

秦始皇陵

汉长安城遗址

汉长安城作为西汉和新莽的都城,是全国政治、经济、军事和文化的中心。2014年,汉长安城未央宫遗址被列入“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”世界文化遗产名录。

1956年10月,中国科学院考古研究所设立考古队,对汉长安城遗址开展长期、有计划的考古调查、勘探、发掘和研究。汉长安城见证了西汉、新莽200多年的历史进程,考古工作取得的诸多成果为深入揭示其特征和价值提供了丰富的实物资料。

据了解,汉长安城规模宏大、街道井然、布局规整、功能完善,是适应新王朝而兴建的一座创新型城市;汉长安城设有多座宫城和众多高等级宅第,占据全城面积的三分之二以上,凸显出都城具有的政治性,反映了西汉政治的特点;汉长安城考古给科技史研究增添了新资料,其发掘出土的玉牒、骨签、木简、封泥和陶瓦戳印等文字资料,则是历史文献的重要补充。

汉长安城遗址

西汉帝陵

西汉是中国历史上的大一统王朝,共历十二帝,享国二百一十年,即公元前202年至公元8年,又称为前汉。汉代帝陵学习秦始皇陵的范式,规范了陵园和园门的设计,创立新的寝庙制度,增设了陵邑,而且汉代还继承了秦代预造寿陵的制度。

西汉11帝,除文帝霸陵在长安东南的白鹿原、宣帝杜陵在东南的少陵原之外,其余9陵皆在渭水北岸咸阳市至兴平县的咸阳原上。

作为当时社会的最高丧葬礼仪,西汉帝陵不仅体现了我国中华文明体系形成初期的政治制度、礼仪规范、陵墓制度以及文化艺术,还以宏大的时间与空间尺度、科学规范的规划布局、丰富的文化内涵为世界陵墓景观和规划设计贡献出杰出的范例。

西汉帝陵

隋大兴唐长安城遗址

隋大兴唐长安城遗址是我国现存隋唐时期最重要的大型古代都城遗址之一,具有极为突出的文物价值,在中国文明发展史上具有重要地位,在世界文明发展史上产生着深远影响。

自上世纪五十年代后期开始,考古人员对汉长安城遗址进行了大规模的勘察、发掘,先后完成了对外郭城、皇城、宫城及城内街道、坊市、渠道的探查,并据此绘制了长安城的实测图和复原图。

隋唐长安城是由宫城、皇城、禁苑和外郭城四部分组成,皇城位于郭城北部正中,南部为皇城,为百官衙署所在。隋唐长安城是依照一个制度精严、设计周详、布局井然的总体规划施工建设的,它既吸收了历代都城建设经验,又根据时代发展需要而进行创新,具有极高的历史价值。

隋大兴唐长安城遗址

唐代帝陵

唐代是我国古代历史上最辉煌、强盛的时代,万邦来朝的“盛唐”是每个中国人引以为豪的时代。唐代自公元618年建国,至公元907年灭亡,历时289年,共产生了共21帝位皇帝,也留下了20座帝陵。这些唐代的帝陵除了昭宗李晔的“和陵”和哀帝李柷的“温陵”分别在河南偃师和山东菏泽外,其他18座帝陵都在陕西。

唐代帝陵依山为陵,气势雄伟,呈扇形环绕在长安周围,和长安城以及宫殿群一起构成全国等级最高、密度最大的唐代文物、文化遗址景区。2019年5月,关中十八唐帝陵被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

其中,唐18陵石刻也是中国古代雕刻艺术的重要宝库之一,其题材和雕刻手法均大大超过了以前陵墓石刻,既有圆雕,也有浮雕和浅浮雕。昭陵的石刻群均集中在陵山后的司马门内,有唐高宗永徽年间所里的14蕃酋像,在东西两廊庑还有唐太宗生前所乘的6匹战马——昭陵六骏。

唐代帝陵

统万城遗址

统万城位于中国陕西省榆林市靖边县,是中国历史上五胡十六国时期匈奴铁弗部首领赫连勃勃所建立的大夏国都城遗址,也是匈奴民族在人类历史长河中遗留下来的唯一一座都城遗址,距今已有1600多年的历史。因其城墙呈白色,所以当地人又称之为"白城子"。

城内遗存有墩台、马面、城垣、瓮城、城壕等,昔日被黄沙掩埋的城池如今随着沙漠治理、文物保护工作的推进也逐渐恢复生机,掩映在一片绿意盎然的美景中,成为探秘匈奴文化的圣地。2012年11月,统万城被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

统万城遗址

黄堡镇耀州窑遗址

耀州窑是我国古代著名瓷窑,是北方青瓷的代表。创烧于唐代,五代成熟,北宋鼎盛,金元续烧,明代以后烧瓷中心由黄堡镇转移到陈炉镇一带。黄堡窑场停烧于明代中叶,陈炉窑场经明、清延续至今,烧造时间长达1400余年。

20世纪50年代以来,耀州窑遗址发掘逾万平方米,出土文物300多万件(片),清理作坊、窑炉200余座,发掘规模之大,出土文物数量之多,遗迹保留之完整,文化内涵之丰富实属罕见,是目前全国保存最完好、时代序列性最强的一处古瓷窑遗址,是一座名副其实的陶瓷文化宝库,被评为20世纪“中国百大考古发现之一”和“陕西十大考古发现之一”,2006年被列为“十一五”期间全国100处国家重点大遗址保护专项之一。

为了开展保护和考古工作,在该遗址基础上,还建立了耀州窑博物馆、耀州窑唐宋遗址保护厅和耀州窑唐三彩遗址保护厅。

耀州窑遗址

秦直道

秦直道起点遗址,位于陕西省咸阳市淳化县,2014年7月21日,秦直道起点遗址被列入第七批全国重点文物保护单位。作为中国古代唯一沿山脊或高地选线的国家级交通大道,秦直道线性顺直规格很高,是中国乃至世界的第一条“高速公路”。

秦直道是全面了解秦代道路的形成、历史沿革以及测绘、建造方法、道路规模等最直接、最完整的标本,对于开展我国交通史的研究工作具有重要的意义。

秦直道起点遗址

蜀道

秦岭这座横亘东西的坚实屏障,阻挡了中国腹地南北气候的交互,但终究没能阻挡秦巴两地行者的脚步,无论是“明修栈道,暗度陈仓”的兵法,还是“一骑红尘妃子笑”的典故,它们都与一条条秦岭古道的关系密不可分。

据了解,陕西有313处道路本体遗迹,这些遗迹可以完整地勾勒出古道在陕西的走向。秦蜀古道起点在陕西关中平原的长安(西安),终点在四川成都,这些古道加在一起,总计长度约4000公里,是中国古代建造时间最早、存在年代最久、沿用时间最长、线路最艰险复杂的古交通要道。

蜀道子午道

长城(陕西段)

长城是我国春秋战国时期至明代历经多次修筑而成的重大军事防御工程,是我国现存体量最大、分布范围最广的全国重点文物保护单位,作为中华民族绵延不绝的文化象征和自强不息的精神象征,1987年12月被列入《世界遗产名录》,在世界范围内具有重要影响。

陕西是全国具备长城资源的15个省份之一,境内资源包括战国魏长城、战国秦长城、隋长城及明长城,长城总长度约1802.01公里,数量2919处,单体建筑2003座,墙体或堑壕736段,关堡178座,相关遗存多处。

2021年,由省文化遗产研究院编制的《陕西省长城保护总体规划》公布,标志着陕西在全国率先实施省级长城保护总体规划。《规划》明确陕西长城重要点段365段,将通过系列措施进行整体保护、分段管理。

长城(陕西)

综合信息来源:神木市人民政府、宝鸡市人民政府、中国新闻网、西安市文物局、秦始皇帝陵博物院官网、西安市汉长安城遗址保管所、西咸新区官微、铜川发布、陕西省林业局、咸阳市人民政府。