《华山论剑大讲堂》第二季对话白立超 | 走进秦岭 感悟山与国的精神交融(上)

独家抢先看

近日,由凤凰网陕西与华山论剑西凤酒联合推出的大型文化栏目《华山论剑大讲堂》第二季《从秦岭走来》正在热播中。栏目以人文秦岭为主脉,走进大秦岭、认知大秦岭、探寻大秦岭,影像化解读秦岭在中国自然与人文地理上的重要意义,彰显秦岭作为中华文明重要孕育地和塑造者的历史角色。

第四期《从秦岭走来|文渊流长济天下》栏目播出后,凤凰网陕西对话本期嘉宾西北大学历史学院教授、博士生导师,中央电视台(CCTV12)法律讲堂文史版主讲人白立超,沿着秦岭山脉,翻开中国历史的书页;穿越终南山麓,邂逅历代名人的足迹;探秘秦岭深处,感悟山水交融中的文脉传承与中国精神。

栏目组:终南山,以其居天之中、都之南,又名太乙山、地肺山、周南山,也称南山,您如何理解终南山是秦岭的核心部分?它在古今社会中扮演的角色有何不同?

白立超:终南山位于秦岭中段,是中国的南北分界线,也是和合南北、泽被天下的祖脉。自人类历史开始,秦岭周边的环境就非常适宜于早期人类的居住。人是第一生产力,有人才能创造历史,才能赋予自然的人文价值,才能产生文明。因此,终南山作为秦岭的核心地带,我们更多的是从历史悠久、人文厚重、文脉传承等角度去认识。

我们认识终南山在古今社会中角色的变化,还是要从历史的维度去理解。我认为大体上可以将周秦汉唐时期为关键点划分为三个阶段,即远古至夏商时期,周秦汉唐时期,宋元明清至近现代时期。

在古史传说时代,这里有华胥氏的传说,有伏羲女娲的传说,是早期人类的发祥地。在现代考古发掘中,考古学家在秦岭的南麓和北麓都发现了重要的人类遗址或遗存,其中秦岭北部有上陈遗址、蓝田人、大荔人等,秦岭南部有龙岗寺人,这些遗址的发现不仅对中国境内早期人类的认识有着非常重要的作用,也说明很多历史传说并非空穴来风。在发源于秦岭北麓的浐河东岸,考古学者发现了著名的半坡遗址,半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆代表了彩陶文明的高度,半坡遗址陶器上的刻画符号也可能是早期文字的萌芽。在夏商文明时期,终南山带在历史中开始凸显。据记载,大禹治水后,将天下划分为九州,可能从这个时候开始,终南山作为标志性的地名进入人类历史。“终南”一词最早在《尚书·禹贡》中出现,终南山居于九州中的雍州,是天下富庶的地方。《禹贡》指出雍州“厥土惟黄壤,厥田惟上上”,说这个地方的土壤是黄色的,就是我们熟知的黄土高原,这里的田地最好,适宜于农业发展。在商代,这里是周族早期崛起之地,也是大商的西北重镇。

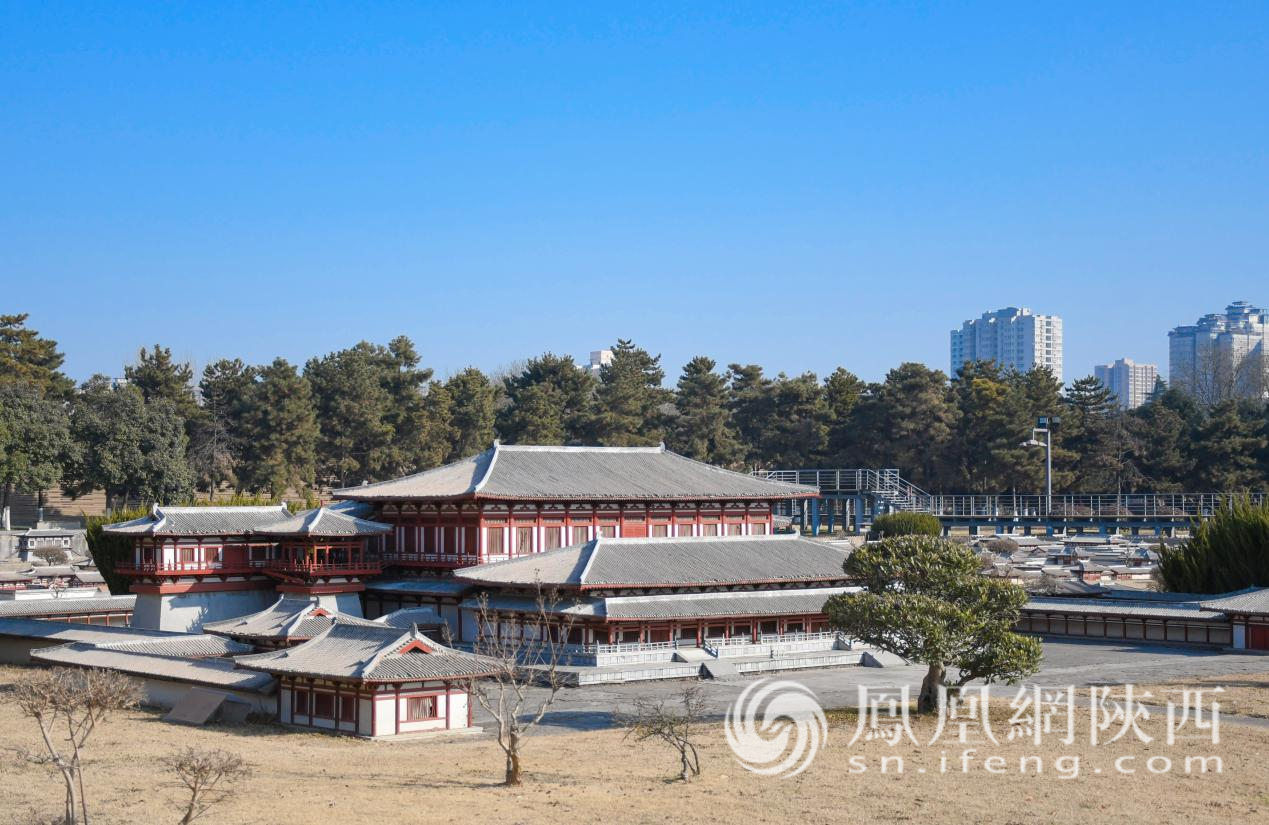

殷周之际,商周鼎革,中国历史的重心进入陕西、进入关中地区。自此以后将近两千年的时间,关中地区作为天下的政治经济文化中心,推动了中国历史的发展与文明更迭。所谓“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”。终南山历史意义,更多要从关中地区在中国历史上的特殊地位去理解,无论是西周的丰镐、秦朝的咸阳、汉长安城、隋唐长安城,都与终南山息息相关。终南山是距离都城最近的天下名山,在历史上,这里有很多超拔世人的第一流人留下佳话,至今仍为我们所津津乐道,“终南捷径”的典故就是明证。关中地区能够作为周秦故地和汉唐圣地,至少有两个原因,一是宜居,二是天险,这都与秦岭的山山水水密不可分。第一,对关中地区、终南地带的开发,周人居功甚伟。根据《史记·周本纪》记载,周人的先祖后稷是非常著名的农业专家,因此被帝尧封为“农师”。周人是历史上著名的善于农业、以农业立足的部族。

公刘时期,周部族从今天的甘肃一带迁徙到陕西旬邑一带(豳地)进入关中地区。古公亶父时期,周人又从豳地迁徙到岐山之下的周原地区。这片土地在周人的开发下,逐渐成为最适宜农业生产的地区,周人的农业开发和早期礼乐文明的建设,奠定了终南山带人文厚重的基础。随着秦汉时期郑国渠、龙首渠、白渠、六辅渠等重大水利工程的修建,关中地区成为中国最早的天府之国,所谓“资甚美膏腴之地,此所谓天府者也”。第二,在早期战争的条件下,关中地区是著名的四塞之地(东有函谷关、西有大散关,南有武关,北有萧关),易守难攻,是娄敬口中“搤天下之亢而拊其背”的天下之亢,就是天下的咽喉之地。田肯曾说关中“地势便利,其以下兵于诸侯,譬犹居高屋之上建瓴水也”,其言关中地区军事地理的重要性。正是因为如此特殊的军事地理优势,周秦汉唐在此建都,得以发展出中国历史上多元、丰富、开放、统一、大气的文明。

与周秦汉唐的高光时刻相比,宋元明清的陕西历史只能是王气黯然的时期,但是这里仍是王朝的西北重镇和重要门户,往往都会得到各朝统治者的特殊关注。到了近现代时期,这里孕育了革命,在距这里300多公里的延安,是中国革命的圣地,奠定了新中国的基石。新中国以来,这里又是西部大开发的桥头堡、是丝绸之路的起点,承担着中华民族伟大复兴的历史重任。

用一句话来概括:秦岭、终南山历史底蕴的厚重更多是历史沉淀的,文明养成的,时代赋予的。

栏目组:终南山自古以来被无数文人墨客视为“心中圣地”,您认为以终南山为源点,沉淀下的周秦汉唐文化,对文脉传承以及中国形象的展示有何作用?

白立超:在周秦汉唐时期,正是由于终南山与政治中心若即若离的关系,成为很多文人士大夫的理想之地。随着道教、佛教的发展与开宗立派,终南山又成为佛教、道教的圣地。周秦汉唐文化在整个中国文明中具有非常重要的价值,对文脉传承以及中国形象的展示至少具有三个方面的意义。

首先,是文脉的源头。漫长的先秦时期是中国古典文明的奠基时期,西周形成的礼乐文明成为中国古代治理的典范,短命的秦朝确立的秦制成为影响中国古代社会最深远的制度。这些核心的文明形态都是从这片沃土中生发的。周初,在周公等杰出人物的推进下,礼乐文明初具规模,随着周人的不断强大与继续扩张,周人以分封的方式将礼乐文明推行至中华大地,礼乐文明模式虽然在制度设计中被后来的秦制所替代,但是在社会层面仍然有很强的生命力,直到今天,我们还能看到冠礼、婚礼、丧礼等礼仪中的传统因素。到了春秋战国时期,礼坏乐崩,文明的形态发生了重大变化,就是所谓“周秦之变”,这次变革奠定了我们中华民族的基本思维方式和文明样态。文脉的源头留给我们最直观的就是这一时期的典籍,包括“五经”(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》),包括《论语》《老子》《孙子》等重要典籍文本,至今仍然是我们认识中国文明源头的典籍。自此以后,我们的民族每每在历史的重要关头,需要寻求传统文明的资源、寻求前进的方向时,我们的政治精英和文化精英一定会回头,不忘来时路,不约而同地从这段历史中汲取历史经验。

其次,是文明的厚重。周秦汉唐时期给我们留下了很多丰富而厚重的文明,具体展现就是汗牛充栋的文献,它们是我们认识文明厚重的媒介和根据。我们姑且就按照传统“经史子集”的四部分类法去说。先说经部,在这一时期形成了中国古典时期最重要的典籍——“五经”“十三经”,这一时期还形成了著名的学术形态——“汉唐经学”。现在“开成石经”还静静地躺在西安碑林博物馆中,那些熟悉的文字仍然能让我们心动和惊喜。再说史部,《左传》《国语》《战国策》等等,我们所熟知“前四史”——《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》就是这一时期产生的。其中,《史记》是我国第一部纪传体通史,司马氏父子的故事,司马迁和汉武帝的恩怨,至今仍被人谈及。《汉书》是我国第一部纪传体断代史,为整个传统时期王朝史书的撰写提供了范式,班氏家族的故事也让我们为之动容和钦佩。此后还有《宋书》《南齐书》《魏书》等,最著名的还有唐修的八部正史——《晋书》《梁书》《陈书》《北齐书》《周书》《隋书》《南史》《北史》,还有这一时期编纂完成了“二十四史”中的十五部,以及子书,子书最灿烂的时代是春秋战国时期,也是世界历史上最著名的“轴心时期”。这一时期产生了儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家,所谓“九家十流”,事实上还不包括我们后世所说的兵家等,这是一个学术自由、思想繁荣、百家争鸣的时代,是思想家辈出的时代,这些思想至今仍然影响着我们对世界的理解,塑造着我们的生活方式。还有集部,集部经典离我们的生活更近,可能更能与我们共鸣。比如《诗经》中,现如今仍能信手拈来经典名句“窈窕淑女,君子好逑”“执子之手,与子偕老”“它山之石,可以攻玉”“投我以桃,报之以李”等等。还有楚辞中的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。班固的《两都赋》展现了汉代都城的奢华和富丽堂皇,汉乐府《长歌行》的“少壮不努力,老大徒伤悲”依然在耳畔回响,而唐代诗歌鼎盛,唐代诗人写下了五万首左右的诗歌,留下了很多脍炙人口的诗句,其中李白、杜甫、白居易等最负盛名,同时也留下了诗佛王维与终南山的故事。唐诗由于其深刻的思想、绝美的文字、真挚的情感、优美的节奏,成为中国文学史上最灿烂的明珠。正是因为唐诗的存在,构建了一个诗歌的世界,让我们中国真正成为诗的国度,让中国人可以更加诗意地表达生活。

最后,是思想的多元。周秦汉唐时期文明的多元可以从不同的角度去理解,比如说思潮,就有先秦子学、两汉经学、魏晋玄学和隋唐佛学等重要的思潮。如果谈多元,一定要谈佛教在中国古代的发展,佛教在两汉之际传入中国,经过几百年的不断调整、发展和创新,终于在隋唐时期开创宗派,中国的佛教完成了理论化的创建,尤其是以禅宗的创立为代表。隋唐时期是儒释道文化并立的重要发展时期,正是因为隋唐佛教的全面发展,才为后来佛教能够在民间扎根并成为中国人重要的信仰奠定了基础,同时,佛教的传入对道教的迅速兴起产生了促进作用。思想有了多元,就有了融合的可能性。事实上早在隋末,先知先觉的儒学家王通就提出了著名的“三教可一”的思想,为多元思想的融合提供了思路,这一思想也为宋明理学的产生提供了重要的思想资源,宋明时期理学家出入佛老,实现了儒学的理论化和思辨化,一时间被称为“新儒学”。