西安理工大学多项成果获2021年度陕西省科学技术奖

独家抢先看

近日,陕西省人民政府发布《关于2021年度陕西省科学技术奖励的决定》(陕政字[2022]21号)。西安理工大学主持完成项目13项获奖,其中一等奖3项,二等奖9项,三等奖1项;西安理工大学参与完成项目5项获奖,其中二等奖2项,三等奖3项。西安理工大学一等奖获奖数创历史最好成绩。

陕西省科学技术奖是我省科技方面的最高层次奖项,代表着陕西科技发展的最高水平,是广大科技工作者追求真理、勇攀高峰的科学精神的集中体现,对于营造创新氛围、激发创新活力,强化科技对经济社会发展的支撑引领作用,加快高水平科技自立自强和科技强国建设具有重要意义。本次授予的2021年度陕西省科学技术“三大奖”包括自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖共计260项,其中一等奖48项,二等奖115项,三等奖97项。

西安理工大学主持获奖成果一览表

西安理工大学参与获奖成果一览表

西安理工大学主持完成获奖项目简介

一等奖获奖项目

大尺寸半导体硅单晶生长关键工艺与控制技术

主要完成单位:西安理工大学,西安奕斯伟材料技术有限公司

主要完成人:刘丁,焦尚彬,弋英民,赵跃,杨新元,陈巨才

第一完成人:刘丁

成果简介:大尺寸半导体硅单晶生长关键工艺与控制技术是生产集成电路芯片用硅单晶的关键技术,长期以来其装备和核心技术均为少数国家所垄断和掌握,成为制约我国微电子与集成电路产业发展的瓶颈之一。刘丁教授团队历经10年研究,在进行了深入理论研究和实验基础上,依据极大规模集成电路对硅单晶材料的指标要求,先后攻克了关键物理量的非接触精确检测理论与装置、非对称CUSP磁场对杂质抑制的机理和装置的优化设计与制造、高品质硅单晶生长工艺与控制技术开发等科学技术难题,所取得的技术成果对提高我国集成电路重大装备的技术水平和制造能力,摆脱在此领域受制于人的局面具有重大意义。项目在理论创新、技术发明到装备制造,取得了重要的科技成果,实现了我国在集成电路重大装备制造领域技术创新和国产化应用的重大突破,社会、经济效益显著。

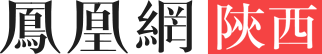

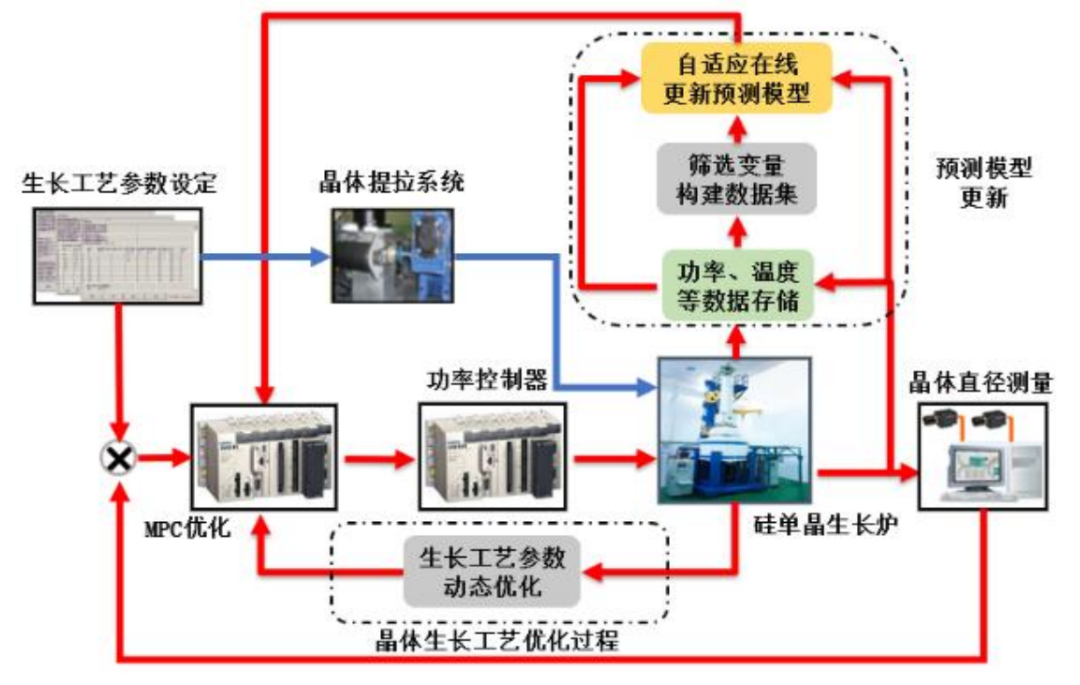

发明的恒拉速工艺控制结构

发明的硅单晶生长工艺参数动态优化控制系统

黄河上中游水生态演变机制与修复关键技术

主要完成单位:西安理工大学,西北农林科技大学,中国水产科学研究院,黄河水利委员会黄河水利科学研究院,中国水利水电科学研究院

主要完成人:潘保柱,李鹏,李明,吴文强,赵进勇,李军华,邢迎春,任宗萍,申震洲,赵耿楠,吴海明

第一完成人:潘保柱

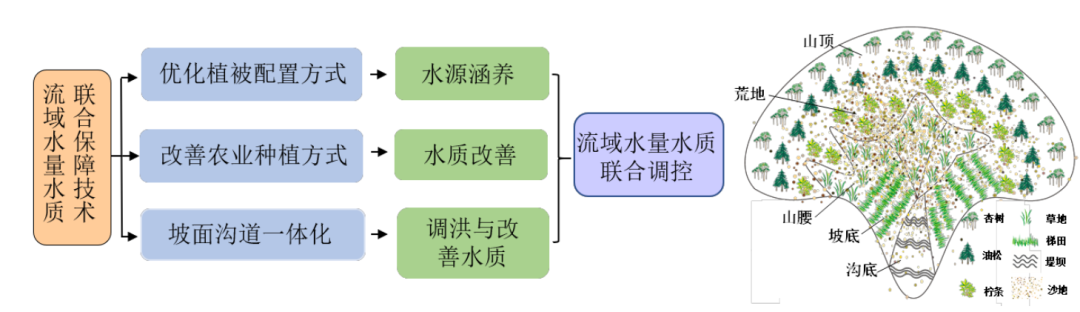

成果简介:黄河上中游流域为我国旱区的典型流域,研究修复技术及治理模式对恢复其生机意义重大。潘保柱教授团队系统研究了黄河上中游水生态演变机制与修复关键技术,建立了水生生物区系分布数据库,阐明了近四十年来黄河上中游水生态演变规律,揭示了流域泥沙与生源要素耦合生态效应,提出了流域尺度水生态保护修复关键技术,形成并推广了维系黄河上中游水生态健康的综合治理模式。成果被生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心、黄河水利委员会山西黄河河务局、黄河水土保持工程建设局、察哈尔右翼前旗人民政府、甘肃省水利科学研究院、达拉特旗水土保持监测站等单位在水环境保护和水生态健康维系等方面应用,有效提高了水生生物多样性、提升了水资源配置水平、促进了河流生态系统健康,对助力黄河流域生态保护和高质量发展具有推广示范意义,具有广阔的应用前景和重要的推广价值。

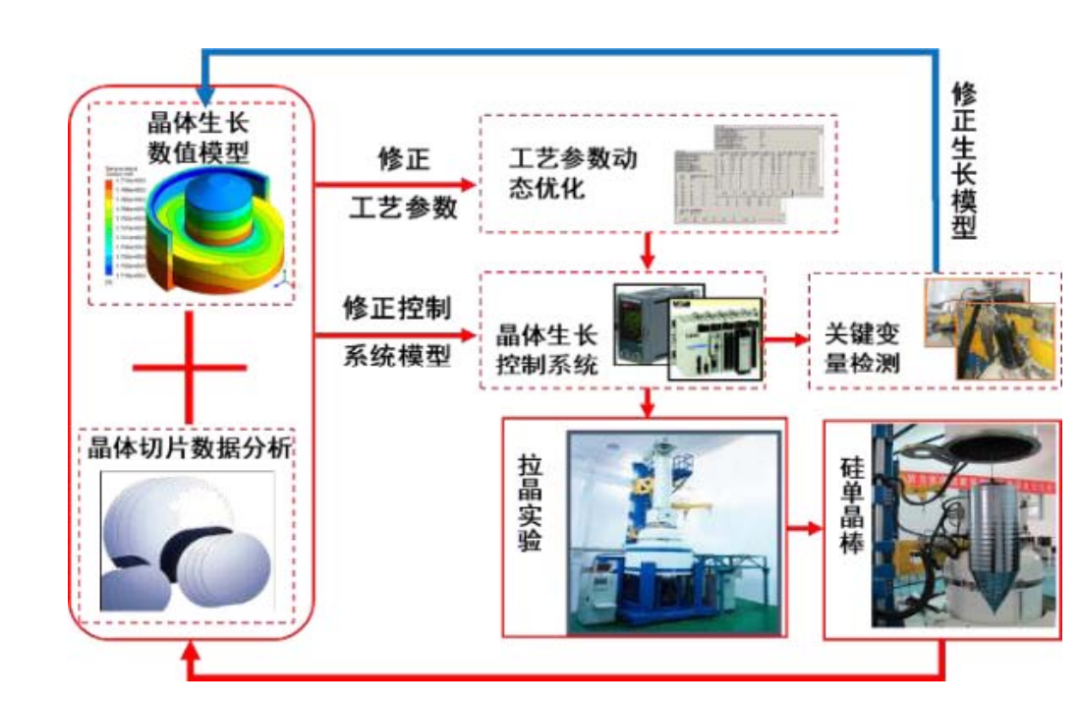

黄河上中游水生态综合治理模式

黄河上中游地区泥沙侵蚀及其综合治理措施

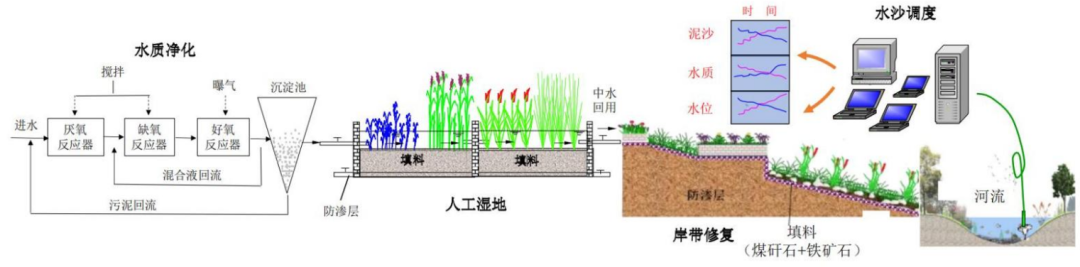

水质净化-岸带修复-水沙调度三元技术体系

沥青混凝土心墙土石坝关键技术及应用

主要完成单位:西安理工大学,西安惠泽建设工程有限公司,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,新疆水利水电规划设计管理局

主要完成人:李炎隆,张应波,王为标,刘云贺,朱悦,李江,吴峻峰,司政,冯姗,蔡新合,董静

第一完成人:李炎隆

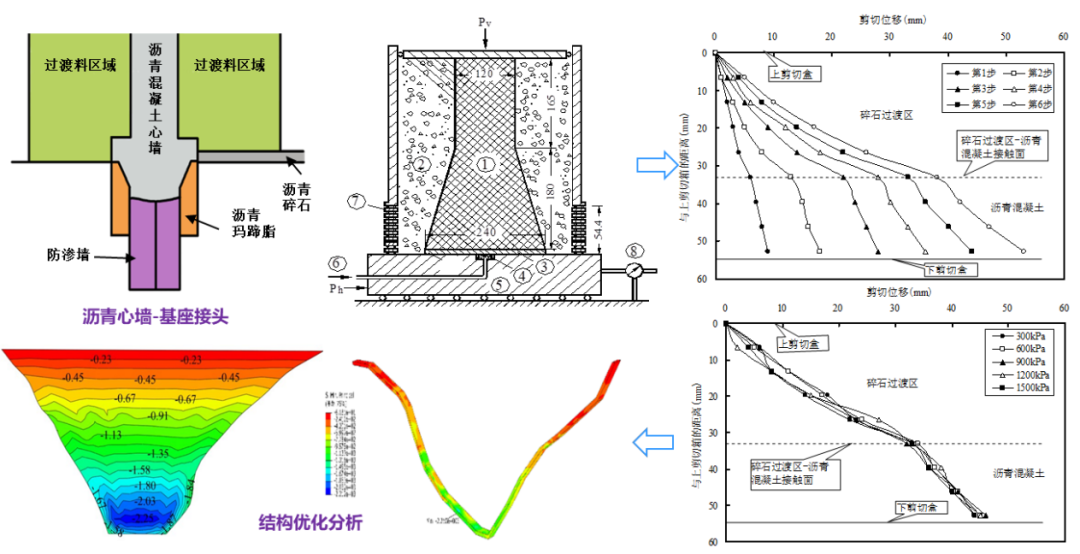

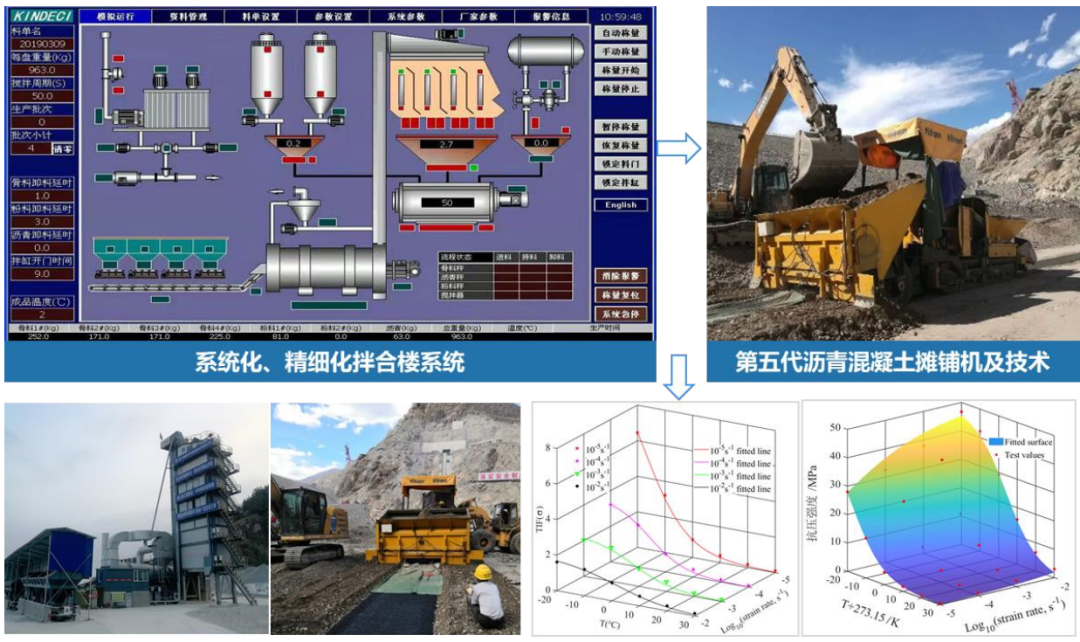

成果简介:李炎隆教授团队长期以来以国家级科技项目和国家重大需求为依托,结合多个沥青混凝土心墙土石坝的工程建设实现产学研用的协同攻关,创新了土石坝沥青混凝土配合比设计理论,开发了考虑多因素多场耦合的高沥青心墙坝结构可靠性数值仿真技术,提出了沥青混凝土心墙土石坝坝体-心墙-基座优化设计理论、建立了土石坝沥青混凝土心墙快速连续施工技术,攻克了沥青混凝土心墙土石坝建设的关键技术难题。研究成果直接应用于国内全部百米级沥青心墙高坝工程,覆盖我国80%以上(112座)沥青心墙坝并辐射到国外,有力推动了沥青混凝土心墙土石坝的技术进步,产生了巨大的经济效益与社会效益,为我国成为世界水利技术强国做出了重要贡献。

沥青心墙坝坝体-心墙-基座设计和变形控制关键技术

沥青混凝心墙土石坝系统化、精细化施工技术

二等奖获奖项目

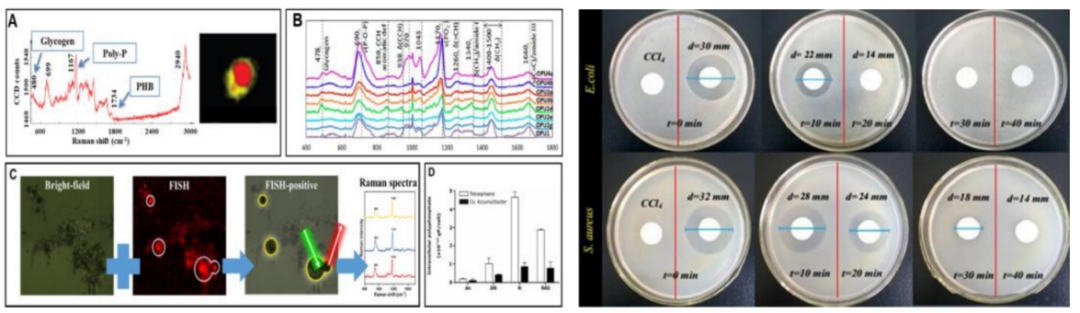

纳米复合材料表界面调控改性 锂/钠离子电池的研究

主要完成单位:西安理工大学,陕西科技大学

主要完成人:李喜飞,李文斌,秦戬,曹丽云,肖玮,范林林

第一完成人:李喜飞

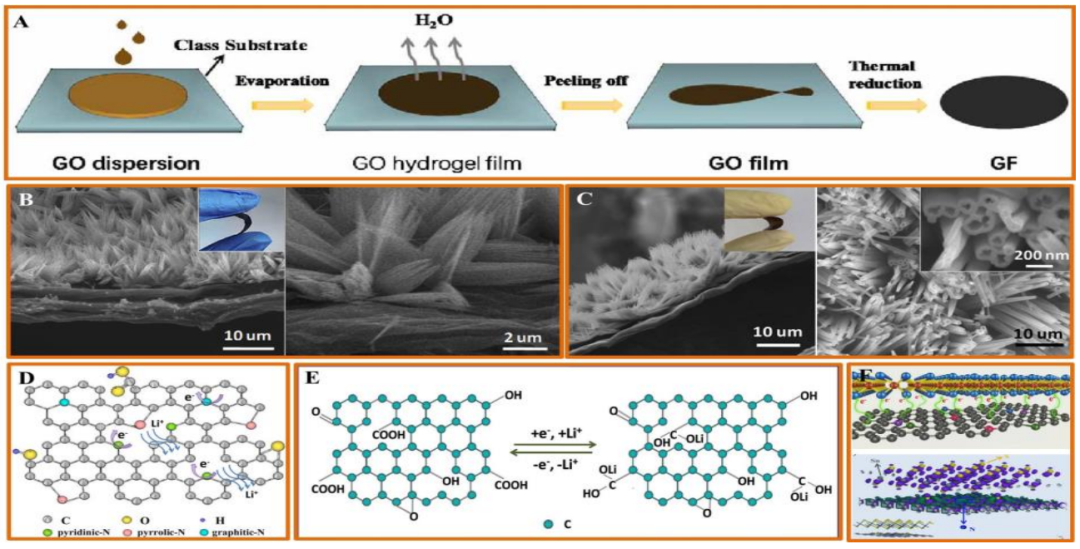

成果简介:该成果聚焦新能源电池材料前沿与热点,以国家战略新兴产业新能源汽车需求为背景,立足纳米复合电极材料表界面结构调控及功能化理论和技术的自主创新,以阐明功能化本质、揭示表界面结构增强机制,进而提出应用基础研究理论和提高电化学性能等为目标。通过开发系列表界面结构调控技术,对石墨烯表面进行复合无机纳米材料和掺杂异质原子,赋予其更多金属离子存储位点;对三元正极等电极材料表面包覆层进行超薄化、离子导化和电子导化,加快金属离子在包覆层及界面中的转运动力;对金属硫化物材料进行晶格界面的优化,增强其电化学反应动力和稳定性。突破了高性能锂/钠离子电池材料设计、制备及性能增强机制上的理论与技术瓶颈,推动了相关电极材料实现性能提升和商业化应用。

A:涂覆蒸发耦合热处理技术制备石墨烯膜流程;B:Co3O4/GF和C:MnCo2O4/GF 柔性电极的SEM图;D:N掺杂、E:表面含氧官能团和F:S-N掺杂结合生长SnS2增强GO储Li+/Na+机制

A:晶相VOOH包覆VS2纳米片钠离子电池负极放电过程;B:Al2O3和LiAlO2包覆NCM622储Li+增强机制;C:石墨烯包覆的Ni3S2/Ni自支撑电极储Na+增强机制;D:摺皱石墨烯包覆VO2纳米微球的SEM图;E:N/S-rGO@ZnSnS3储Na+增强机制

燃气轮机支承部件的宏微尺度 织构动力润滑与主动控制技术

主要完成单位:西安理工大学,西安交通大学

主要完成人:吕延军,张永芳,耿海鹏,戚社苗,黑棣,刘成

第一完成人:吕延军

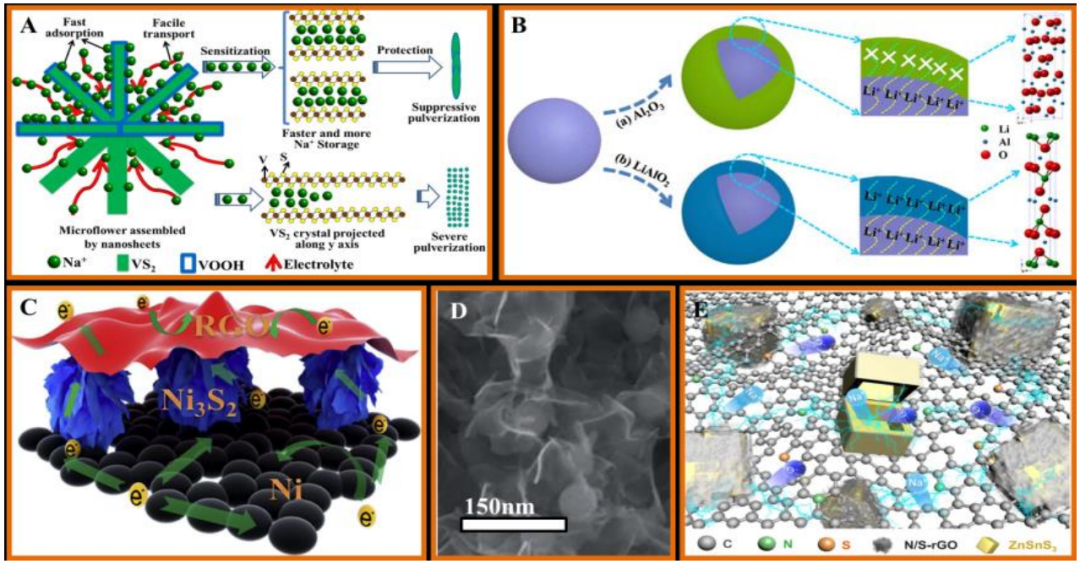

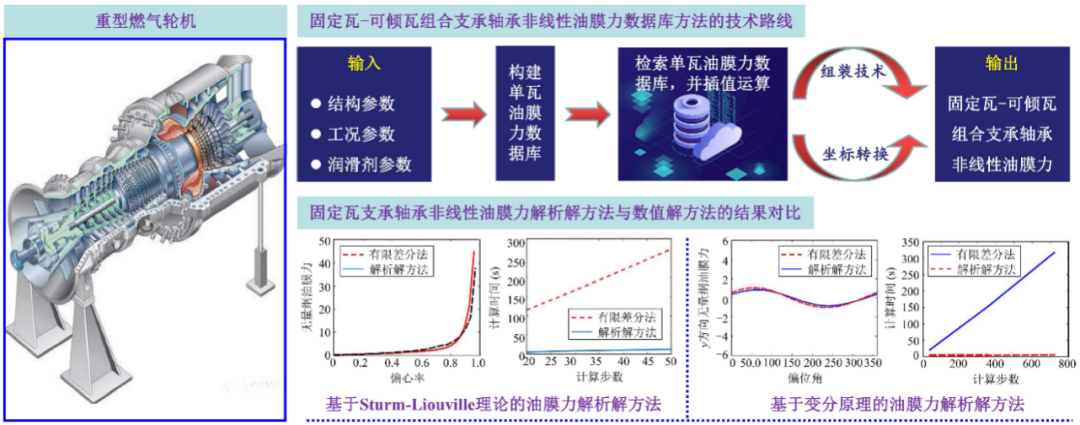

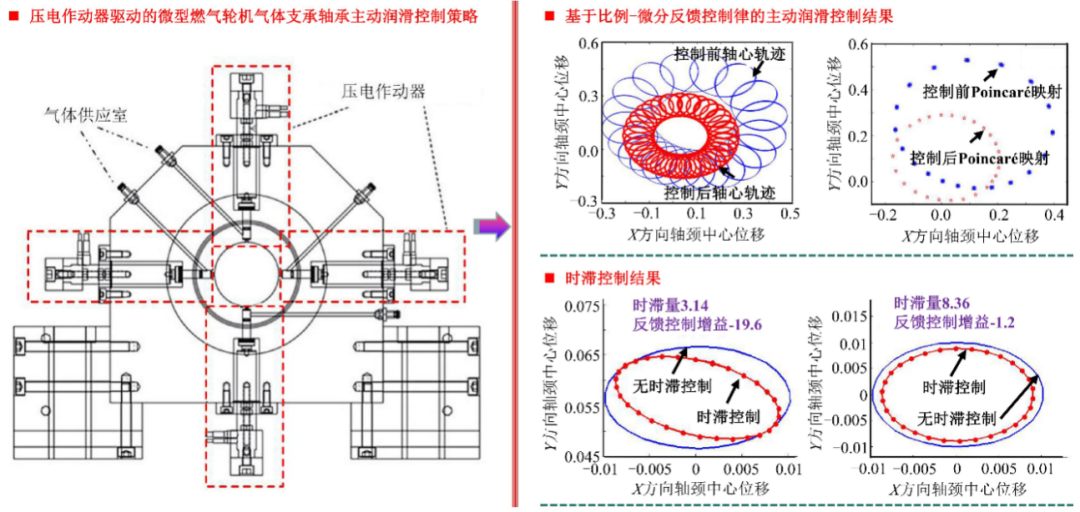

成果简介:吕延军教授团队围绕高性能先进动力驱动系统(微型/重型燃气轮机)的支承部件,开展了宏微尺度动力润滑与主动润滑控制研究。针对微型燃气轮机的气体支承轴承,建立了微尺度可压缩气体润滑模型,提出了支承轴承的宏微织构动力润滑增效方法与织构3D优化准则,研究了气体支承轴承的主动润滑控制策略,发展了气体轴承支承的轴系非线性动力响应的求解和时滞控制方法。针对重型燃气轮机的组合支承轴承和固定瓦支承轴承,研究了非线性油膜力的数据库和解析解方法,提出了组合支承轴承热流体动力润滑分析的流固耦合有限元算法,揭示了轴瓦弹性变形、支点摩擦和油膜热效应影响时轴承润滑性能的演化规律,建立了组合支承轴承的完整动力学模型及同时求解轴承非线性油膜力和动力特性系数的等参有限元方法。通过项目的研究,在动力驱动系统支承部件的宏微尺度动力润滑理论、主动润滑控制策略与润滑增效技术等方面实现了创新和突破,具有重要的理论和应用价值。

重型燃气轮机支承轴承非线性油膜力快速求解方法技术方案和结果

微型燃气轮机气体支承轴承的主动润滑控制策略及控制结果

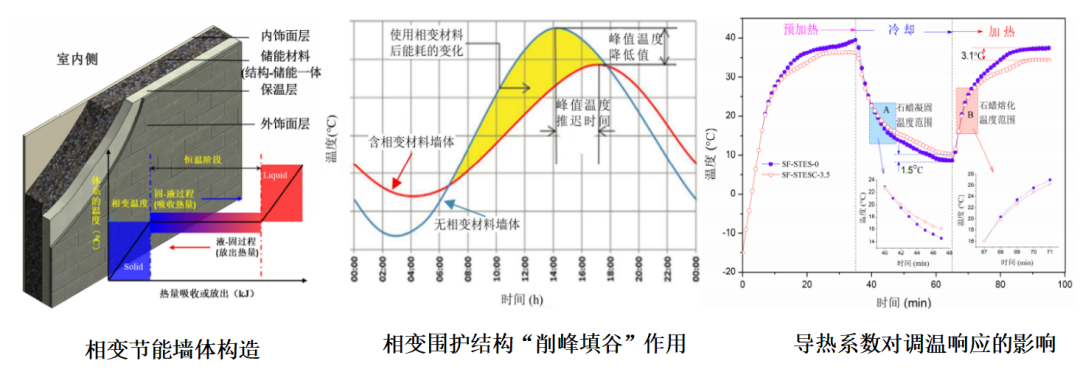

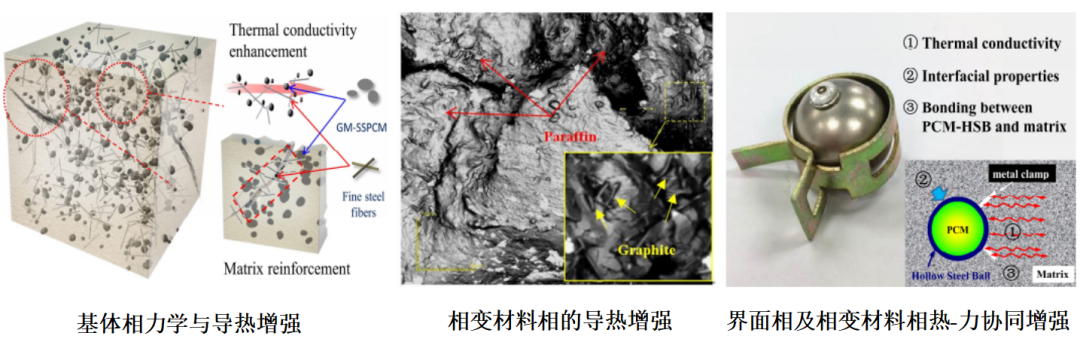

太阳能建筑高效节能 构造调温机理及性能优化

主要完成单位:西安理工大学,深圳大学

主要完成人:桑国臣,朱轶韵,崔宏志,崔晓玲,赵钦,米旭明

第一完成人:桑国臣

成果简介:依靠建筑本体热工和热物性优化提升其冷/热负荷减载与负荷转移能力,是解决太阳能建筑非均匀失热、室内温度波动大等问题的有效途径,也是太阳能建筑发展中面临的重要科学难题。桑国臣教授团队创新性地将墙体非平衡热工参数设计与储能功能化设计相结合,开拓了兼具节能与调温功能的高性能围护结构发展新思路。通过对墙体保温与储能材料的性能优化,显著提升了建筑围护结构对运行负荷的调控能力。所建立的储能墙体蓄热调温评价方法及建筑热性能多目标优化分析方法,弥补了太阳能建筑变物性围护结构性能评价与优化分析方法的不足。研究成果为实现太阳能建筑由“消极适应气候”向“积极利用气候”转变奠定了新的理论依据,对太阳能建筑发展具有重要指导意义。

面向印刷行业的智能视觉检测与图像分析关键技术与应用

主要完成单位:西安理工大学

主要完成人:张二虎,陈亚军,段敬红,张志刚,康晓兵,范彩霞

第一完成人:张二虎

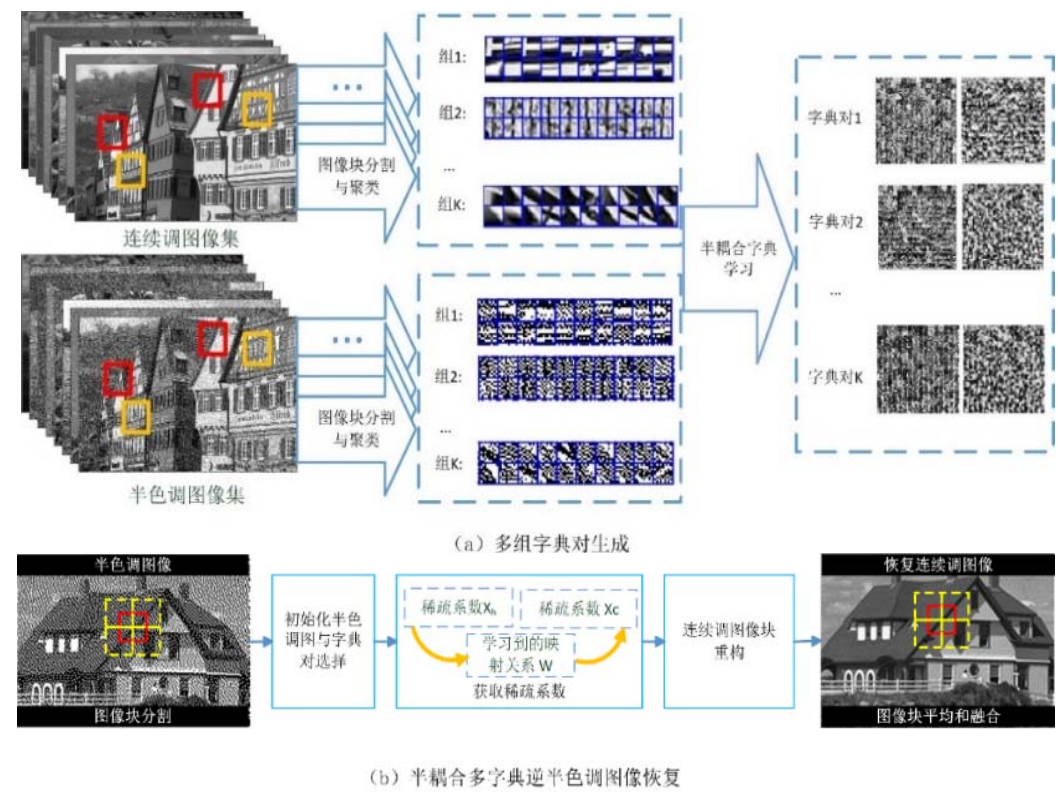

成果简介:张二虎教授团队面向印刷行业所需的智能视觉检测与图像分析共性关键技术进行研究,破解了该领域中诸多核心技术问题。针对印刷包装产品的智能化视觉检测、非同步采集下的图像起始行确定、无标记特征区域自动选择、不平衡样本的缺陷分类、逆半色调图像、彩色图像成像设备色彩传递及印刷半色调图像信息隐藏等应用领域开展了一系列有针对性的研究工作。发明了一种无需人工标记的印刷品图像自动特征区域确定方法;提出一种采用凸性形状匹配与平均图像、亮模板图像和暗模板图像结合的印刷品弱瑕疵检测方法,以及一种非同步图像采集下起始行的自动确定算法;提出了一种基于深度学习的不平衡样本情况下的印刷品缺陷分类方法;发明了自适应选择高斯滤波参数的印刷图像去网方法,半色调图像分类技术;提出了多种印刷图像防伪技术,具体包括半色调防伪和水印防伪技术。项目取得了较大的技术突破,并在多家企业得到了产业化应用。

半耦合多字典学习和局域结构聚类相结合的逆半色调算

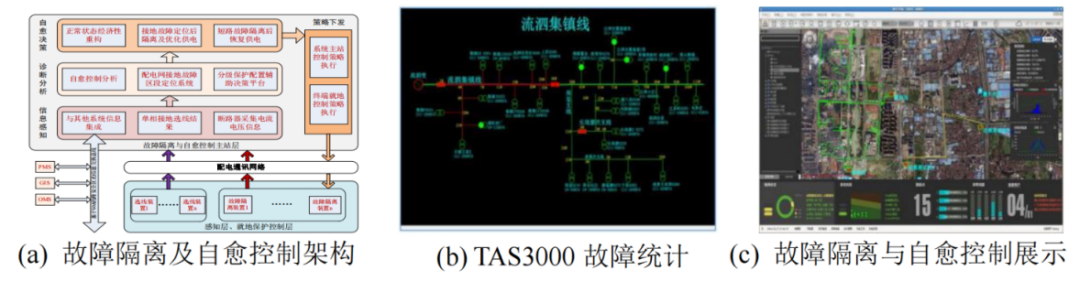

基于暂态信息的配网接地保护、故障隔离、自愈控制技术及成套装备

主要完成单位:西安理工大学,西安交通大学,国网江西省电力有限公司,西安兴汇电力科技有限公司

主要完成人:王晓卫,贾嵘,郭亮,常仲学,胡裕峰,李升健,宋国兵,张惠智,甘兴林

第一完成人:王晓卫

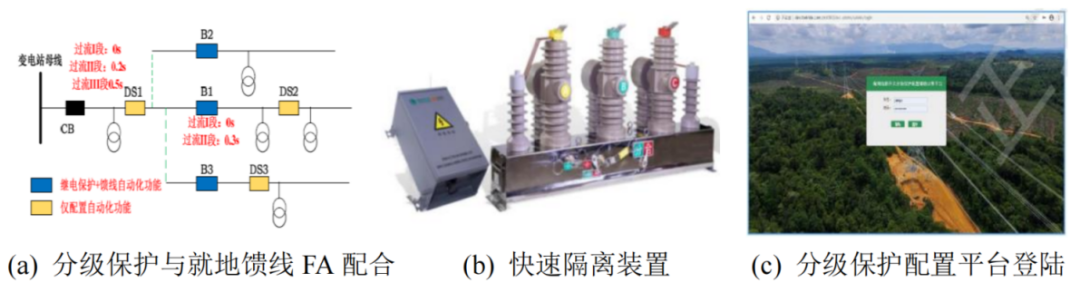

成果简介:王晓卫副教授团队围绕配电网接地保护、故障隔离、故障自愈、成套装备等相关技术内容开展科研攻关。首次提出基于原子稀疏分解、随机共振、模态分解理论的故障选线与区段定位方法、基于线路阻抗分布规律及配变位置信息的分级保护配置方法、基于动态网架故障重构的配电网自愈控制方法。研究成果受到Om P. Malik(资深教授)、王剑辉(IEEE Trans. Smart Grid主编)、张保会、董新洲等多位IEEEFellow的正面引用及评价;以张勇传院士、顾国彪院士及知名专家组成的鉴定委员会一致认为:“该成果总体达到国际先进水平,其中基于原子稀疏分解法、模态分解法、随机共振法等的暂态信号提取技术达到国际领先水平”。目前,该项目所研发的成套设备在国内1250座变电站的6440条配电线路上进行挂网运行,统计数据表明,应用该套设备后,线路出线开关跳闸次数下降48%,供电可靠性提升0.02个百分点,投诉率了下降56%。该项目成果的持续推广应用,为生产单位带来了显著的经济效益,并大幅降低了故障投诉率,提升了用户获得感。

分级保护配置及快速隔离装置

故障智能化处置成套设备

缺水型城市水环境质量保障关键技术及应用

主要完成单位:西安理工大学,上海交通大学,陕西西咸海绵城市工程技术有限公司,东南大学

主要完成人:李家科,李怀恩,魏红,王哲,王东琦,蒋春博,马 越,徐志嫱,王辉

第一完成人:李家科

成果简介:该项目属于环境科学技术领域。项目以陕西省关中地区城市为研究对象,针对城市水系面临的生态流量匮乏和面源点源污染引发的富营养化、水体黑臭等问题,采用现场监测、系统实验、理论分析、数值模拟与应用示范相结合的方式,开展缺水型城市水环境质量保障关键技术研究,研发了城市面源污染控制、城镇污水与新兴有机物污染废水点源治理、以再生水补水的城市水系水质改善与维持等关键技术,建立了河道生态基流价值的计算方法和基流保障补偿机制。成果丰富了西部缺水城市水环境质量改善技术体系,对推进黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。

典型新兴有机污染物的高级氧化-微生物联合处理方法

尾矿坝安全稳定的关键技术问题研究

主要完成单位:西安理工大学,西安科技大学,中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司,西京学院

主要完成人:胡再强,李宏儒,陈兴周,折海成,任媛,王琳,张 耀,徐政,陈存礼

第一完成人:胡再强

成果简介:该项目组历经17年,始终紧密围绕尾矿坝的安全稳定性问题,依托相关课题项目,采用理论分析、试验测试、数值模拟和原位观测相结合的方法进行了系统的研究。已建立了考虑尾矿坝建设管理的依存环境时空效应,尾矿坝几何特性、尾矿物理力学性质演化及运行特性转变的计算理论,提出了模拟建设与运营期各种时空特性的计算方法。并通过实例分析和不同尾矿坝大量计算模拟,揭示了尾矿坝溃坝机制,明晰了尾矿坝设计施工及运营注意的关键特性,为尾矿坝建设提供了国际领先的先进理论与导则。将研究成果应用于略阳杨家坝矿业有限公司、陕西四方金矿矿业有限责任公司、金堆城钼业公司、柞水县智达矿业有限公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司等 20 余相关企业所建尾矿坝安全稳定性评价中,对尾矿坝工程筑坝方案、方法进行优化,提出了设计、施工、运行维护等方面注意的事项,并将研究成果在中国瑞林工程技术有限公司、乌鲁木齐天助工程设计院、西安有色冶金设计研究院、陕西冶金设计研究院、攀枝花攀钢集团设计研究院、长沙冶金设计研究院等设计院中进行推广应用。此技术推广应用近 17 年来,产生了近 6 亿多元的工程节支,并在多个设计院中推广应用,产生了明显的经济效益、安全效益,在稳定社会方面具有无法估量社会效益,成果具有重要技术创新和推广应用价值。

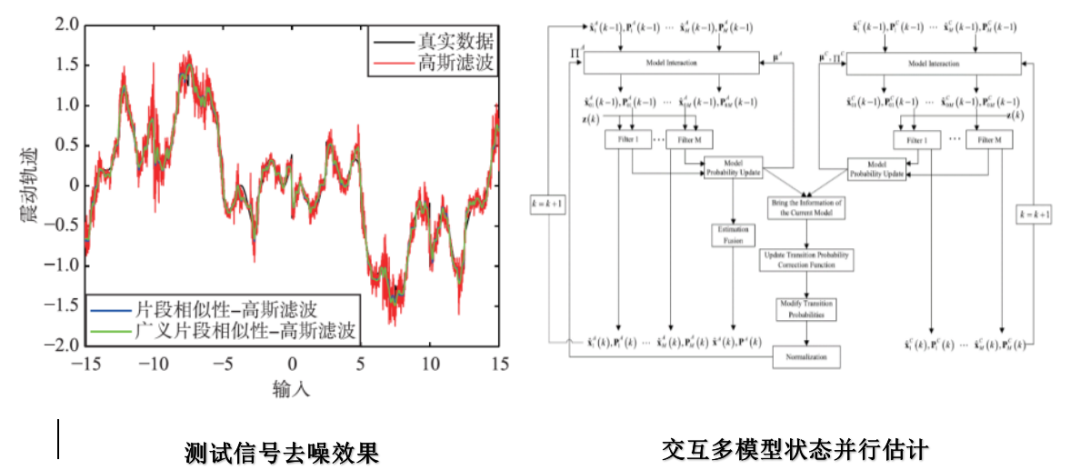

列车控制系统状态监测与智能运维关键技术及应用

主要完成单位:西安理工大学,北京交通大学,北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

主要完成人:谢国,宿帅,姬文江,杨延西,陈建鑫,费蓉,张明,金永泽,上官安琪

第一完成人:谢国

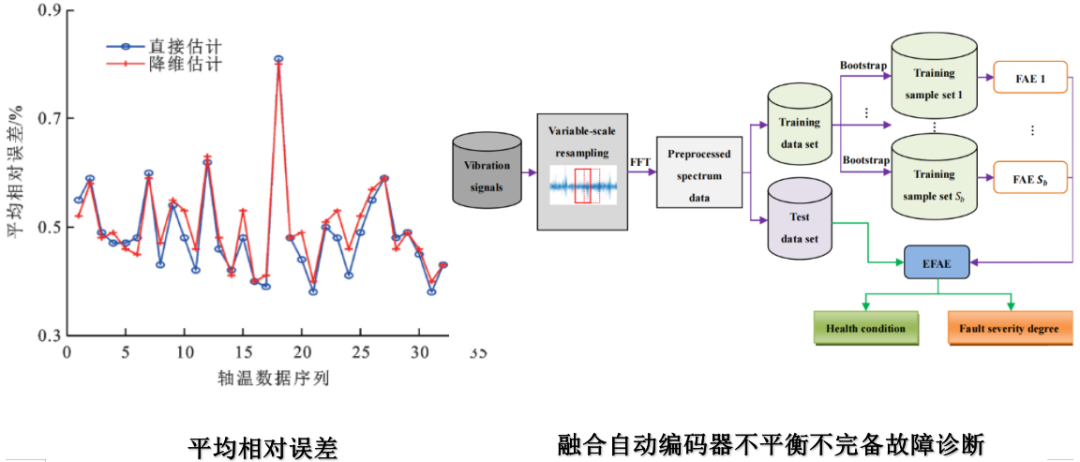

成果简介:围绕列车控制系统的状态监测与智能运维理论与技术展开了深入研究,发明了基于信号片段相似性的增强去噪技术,构建了基于增量 PCA 的监测数据分类模型,为列车控制系统状态准确获取建立了基础;提出系统隐变量参数的在线辨识方法,优化了交互多模型状态自适应估计理论,建立了信息量最大化与计算量最小化平衡的软测量方法,设计了基于多条纹投影的刚性运动物体三维测量方案,为列控系统状态深入感知提供了理论支撑;构建了融合自动编码器网络和集成诊断方案,建立了基于滑动尺度重采样策略和改进的多粒子噪声稀疏自编码的早期故障诊断模型,提出了改进的 SAE 网络高并发故障的智能诊断方法,设计了自编码器与相关分析相结合的多次、间歇故障诊断方案,为列车控制系统故障分类与在线诊断提供保障。构建了基于属性变化率的工件老化分析理论,提出基于粒子滤波与扩展无偏有限脉冲响应相结合的剩余寿命预测方法,建立了三种不确定性退化模型,融合卡尔曼滤波器与 UFI 滤波器估计不确定模型的退化状态和参数,提出列车运行状态预测方法与列车节能控制策略,为系统的安全评估和智能运维提供参考。

融合自动编码不平衡不完备故障诊断

黄土高原沟壑区绿水的水文过程与驱动机制

主要完成单位:西安理工大学,中国科学院地理科学与资源研究所,黄河水土保持西峰治理监督局,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

主要完成人:宋孝玉,夏露,白鹏,李蓝君,符娜,李怀有,沈冰,程龙,徐俊

第一完成人:宋孝玉

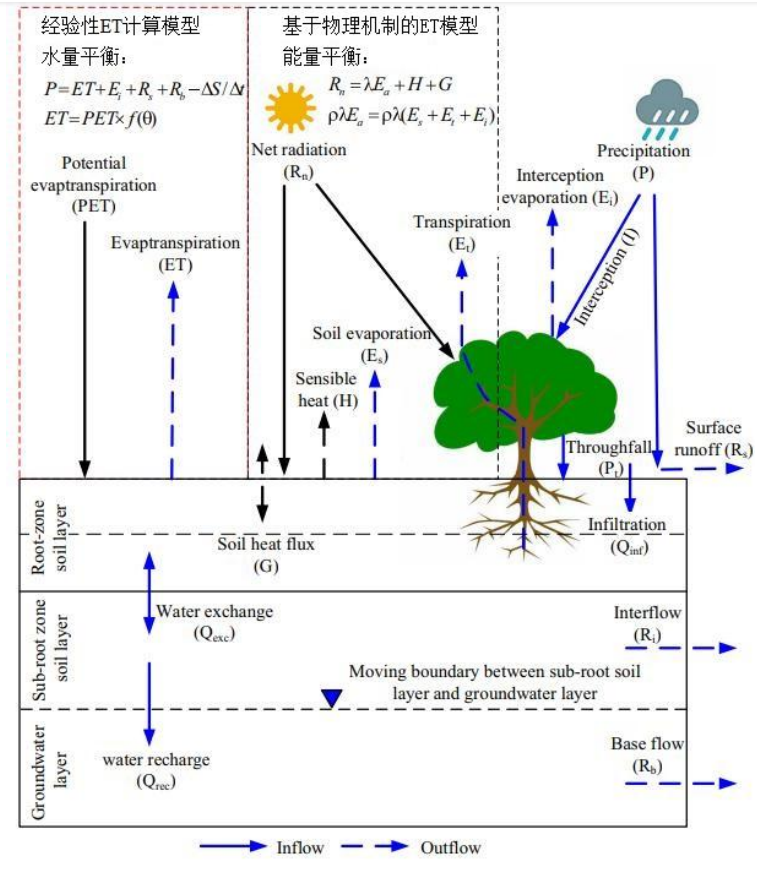

成果简介:宋孝玉教授团队以生态水文学中的蓝、绿水理论为基础,将野外监测、遥感解译和水文模拟等多种方法相结合,探讨了绿水资源量的评价及分离方法,开展了不同地貌及植被类型的绿水循环过程及其响应机制研究,构建了绿水水文过程模型并评估了不同下垫面条件下绿水资源量的时空动态变化规律,同时阐明了土地利用和气候变化条件下的绿水响应机理,揭示了绿水资源与植被生态需水的支撑耦合关系,为黄土高原生态环境建设与水资源高效利用提供了决策支持。探讨了绿水资源量的评价及分离方法,明确了黄土高原沟壑区绿水的水文过程及其时空分布规律,揭示了绿水对土地利用和气候变化的响应机制,阐明了绿水资源与植被生态需水的耦合关系,有效地推动了科技进步,促进了科研成果在相关领域的应用。

不同地貌及植被类型的绿水循环过程及其响应机制研究

三等奖获奖项目

原始 HIMS 模型和使用改进 Penman-Monteith 方程的HIMS 模型模

城市暴雨洪涝时空特性及预警机制

主要完成单位:西安理工大学,西安市水利规划勘测设计院,陕西省水利信息宣传教育中心

主要完成人:姜仁贵,雒望余,李斌,朱记伟,周云,吴景霞,杨柳

第一完成人:姜仁贵

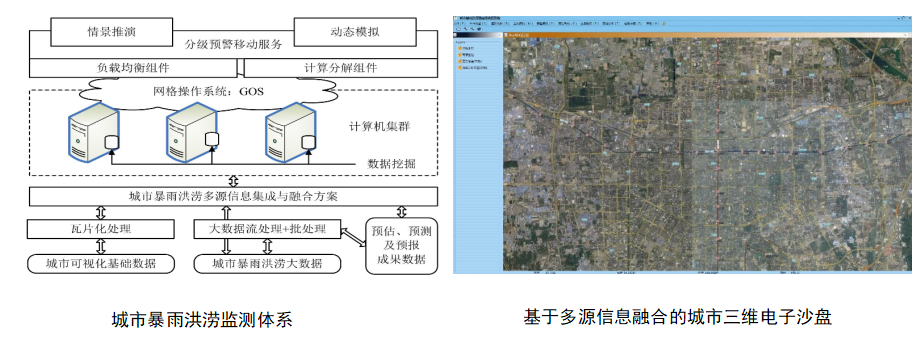

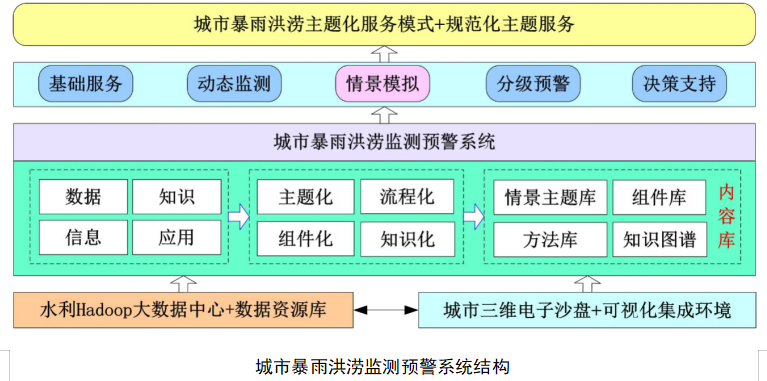

成果简介:姜仁贵教授团队系统剖析了变化环境下城市暴雨洪涝时空特性,揭示了环境变化影响下城市暴雨洪涝形成机理,构建了城市暴雨洪涝应对情景方案集;提出响应环境变化的城市暴雨洪涝预警机制,通过多源信息融合的动态监测、耦合大数据的舆情监测、多情景的暴雨洪涝模拟仿真和暴雨洪涝分级预警,提升城市暴雨洪涝预警水平和应对能力;集成现代信息技术研发了城市暴雨洪涝监测预警关键技术及其应用系统, 提供城市暴雨洪涝模拟仿真和监测预警主题化服务,推广成效显著。成果已成功应用于西安市防汛抗旱指挥部办公室、铜川市水务局、咸阳市水旱灾害防御中心等水利管理单位,西安市水利规划勘测设计院、水利水电土木建筑研究设计院等研究设计单位,陕西省云起水信息科技有限公司、西安兴水信息技术有限公司等技术企业。成果的应用践行国家关于提高城市防洪减灾能力的要求,水利部新时代水利改革发展中“加快补齐信息化短板”,以及关于强化“四预”措施、推进“十四五”期间水旱灾害防御工作的新要求,保障了城市居民和财产安全,促进了城市的健康与可持续发展,为综合减灾社区和生态文明城市建设提供技术支撑,取得了显著的经济效益和社会效益。

城市暴雨洪涝监测预警系统结构

来源: 西安理工大学