穿越千年的文明密码 就藏在这里

原标题:穿越千年的文明密码,就藏在这里

文明的传播离不开书籍

书籍的生产离不开抄写和印刷

在印刷术尚未成熟的时期

抄写是大多数书籍流传的

最基本方式

比如传统的简牍帛书

只能依靠手写

即便在魏晋南北朝时期

纸张的使用已经普及之后

至雕版印刷在唐朝中后期

逐渐普遍使用之前

抄写仍然是主流的书籍传播方法

然而能够保存到现代的

早期写本、抄本古籍

少之又少

在西安博物院,就藏有一卷发现于敦煌藏经洞的唐人抄写的《佛说相好经》。这幅经卷发现于20世纪初年,之后上报给时任敦煌县令汪宗翰,汪宗翰在经卷上留下“花翎同知衔知敦煌县事前吏部主政楚北汪宗翰敬阅”的题字,并加盖满汉双文官印,再呈给上级官员徐锡祺,徐也在经卷上题跋钤印。时至今日,经卷保存仍然完好,这些题跋和钤印是这一卷《佛说相好经》来源的可信实证。

唐人写经《佛说相好经》

然而抄写终归不是最有利于书籍传播的方式,随着社会发展对书籍的需求增大,雕版印刷在拓印的基础上被发明出来,目前已发现最早的雕版印刷品实物出现在唐代,最初被称作捺印。早期的雕版印刷主要用于印刷佛像、经卷等,西安博物院馆藏有一部唐代雕版印刷的《陀罗尼经》,经卷中间和四边印有数尊佛像,经文围绕排列,字体密密麻麻小若米粒,但又清晰可见,这部经卷发现于古墓中墓主人的臂钏之内,因此经卷上留下三道折叠后破损的痕迹。

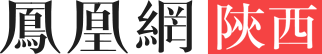

西安博物院所藏元代福建建阳坊刻本《新编红白蜘蛛小说》残页

雕版印刷加快了图书的生产速度,也推动整个印刷业飞快前进,印刷的范围迅速扩大,到了宋元时期,类似于今日出版社图书的坊刻本已经大量出现,西安博物院所藏元代福建建阳坊刻本《新编红白蜘蛛小说》残页是西安博物院最重要的代表性古籍。据推测,原书应该有十页,馆藏是第十页。经研究,《新编红白蜘蛛小说》是明代冯梦龙《三言二拍》中一个故事的前身,这张残页也是唯一元代话本小说的实物,1979年著名版本学家黄永年先生在小雁塔整理古籍时发现,乃是存世孤品,非常珍贵。现在再看这张残页,能看到版式为四周单边、细黑口、双黑鱼尾,是典型的元建本风格。

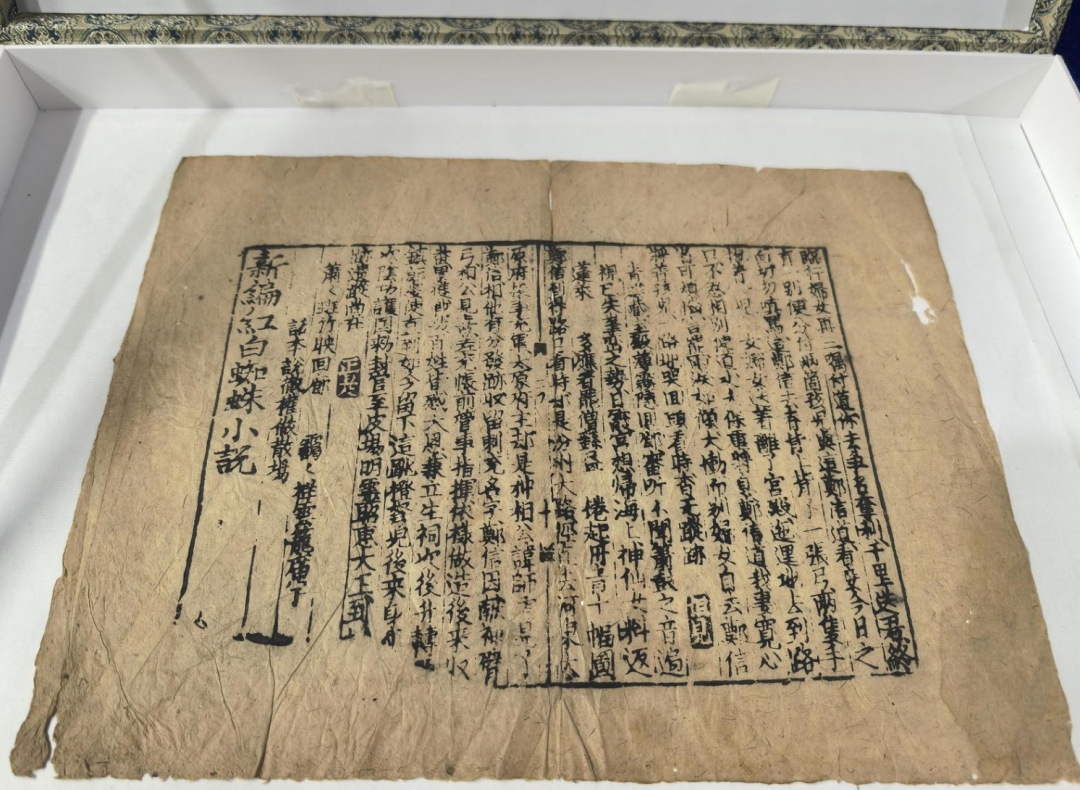

清后期雕版《诗经·国风》卷三“四十六页”

雕版印刷再往后发展,设计版式时已经很细致考虑到印刷出来的效果了,像西安博物院馆藏的一块清后期雕版就显示得很清晰,版心的位置有《诗经》书名,章节名“国风”,卷数“卷三”,底下还有页码“四十六页”。版心上下有双鱼尾,版心下方有粗黑口,雕版上面刷墨再盖上纸印刷,揭下后从中间版心部位对折,然后再采用线装方式装订,一本书就做好了。

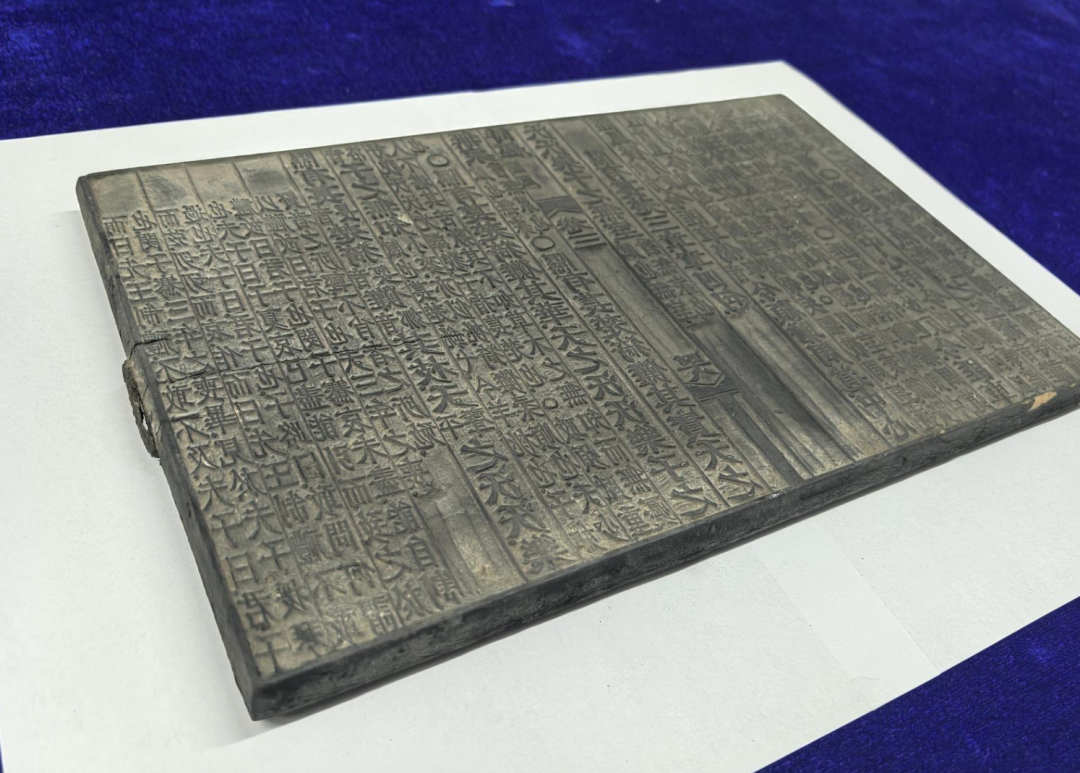

西安博物院馆藏《横渠先生易说》

版本学上还有一个概念叫作“递修本”。递修本是指经过两次或两次以上修补过的旧版刷印而成的书本。书籍刊刻后,由于不断印刷,版片会损坏,于是需要修补抽换损坏的版片。修补版片后印刷出来的书本就是递修本。根据修版的情况,递修本分多种。宋代的雕版,经宋元两代修补后在元代刷印成的书本称作宋元递修本;或经元明两代修补在明代刷印成的书本称作元明递修本;或经宋元明三代修补在明代刷印成的书本称作宋元明递修本,亦称作三朝递修本。

古籍

就像流动于

历史脉搏中的血液

一路把文明的种子撒播

让中华的文明文脉得以赓续

翻开这些古籍

如同徜徉于数千年历史之中

于心灵的回响之中

感受同频的脉搏跳动