AI时代水文明:从科学认知到智能治理

独家抢先看

序章:从尼罗河到神经网络——水的文明史与未来宣言

公元前3000年,古埃及人在尼罗河畔用芦苇船丈量水位,将洪水周期刻入历法,开创了人类最早的“水文大数据”实践;4000年后,荷兰代尔夫特理工大学的科学家们正用卷积神经网络解析全球海洋温度场,预测下一次厄尔尼诺事件。水,这个构成生命的基础元素,始终是文明兴衰的晴雨表。在AI时代,人类与水的关系正经历着从“对抗性利用”到“共生性治理”的范式跃迁——这不仅是一场技术革命,更是一次文明的重新觉醒。

一、水:生命与文明的源泉

(一)水的起源与基本特性

大约46亿年前,太阳星云中的气体和尘埃聚集形成了地球,在高压高温作用下,氢原子与氧原子结合形成最初的水蒸气,后冷却凝结汇聚成原始海洋,这便是地球水的重要起源。水覆盖地球表面约71%,是地球上最神奇的物质之一。在生命的微观世界里,水是细胞的主要组成成分,人体中水的比例约占体重的60%-70% ,参与新陈代谢的各个环节,是生命正常运转的保障。

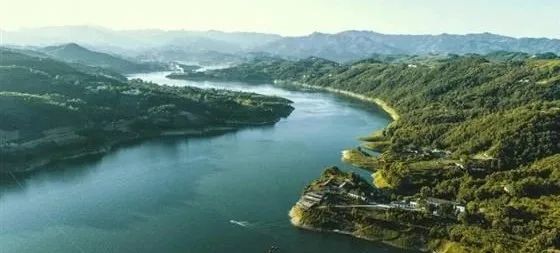

(二)水在生态与文明进程中的关键作用

在宏观的生态系统和人类文明进程中,水同样不可或缺。河流孕育了古老的文明,苏美尔《吉尔伽美什史诗》中的大洪水、中国大禹治水的“疏导哲学”,都展示了水在早期文明中的关键地位。淡水资源支撑着全球农业灌溉,生产出人类赖以生存的粮食。海洋则调节着全球气候,通过洋流循环输送热量,影响着大气环流和降水分布。对水在生命维持、生态平衡以及文明发展中关键作用的科学认知,是构建水文明的重要基础,让我们深刻理解到水是人类生存与发展的根本保障。从都江堰的鱼嘴分水算法(四六分洪)展现出的前AI时代水工智慧,到老子“上善若水”的柔性治理观标记着水文明从经验到理性的跃迁,水始终贯穿于人类文明的发展脉络。

二、淡水:珍贵的生命之液

(一)淡水的稀缺性与分布不均

淡水是地球上最珍贵的资源之一,仅占全球水资源总量的2.53%。大部分淡水以冰川、冰盖和深层地下水的形式存在,难以直接利用,可被人类直接利用的淡水资源占比更少。全球约26亿人面临水资源短缺问题,在非洲和亚洲部分地区,缺水严重影响居民生活和农业生产,导致粮食减产、疾病传播等问题。

(二)AI助力淡水资源管理

淡水不仅数量有限,分布也极不均衡。中国南方地区水资源丰富,北方则相对匮乏。巴西、俄罗斯等国拥有丰富的淡水资源,人均水资源量远超全球平均水平。在AI时代,利用大数据和AI算法分析全球淡水资源分布规律,预测水资源变化趋势,有助于制定合理的水资源调配和保护策略,实现淡水资源的优化配置。例如,通过AI模型模拟不同气候情景下水资源的变化,为干旱地区提前规划节水措施和寻找新水源提供科学依据。对淡水资源稀缺性和分布不均的认识,以及AI技术在其管理中的应用,是水文明建设中合理利用水资源的关键。

三、溶解氧:水生生态的生命线

(一)溶解氧的重要性与影响因素

溶解氧(DO)是指溶解在水中的分子态氧,是水生生物生存的重要条件。水中溶解氧含量通常与水温、气压、水生生物活动等因素有关。一般来说,水温越低、气压越高,水中溶解氧含量越高;水生植物通过光合作用释放氧气,可增加水中溶解氧,而水中生物呼吸和有机物分解则会消耗溶解氧。

(二)AI监测与改善水体溶解氧

当水体中溶解氧含量过低时,会导致鱼类等水生生物缺氧死亡,引发水体生态系统失衡。例如,在一些富营养化的湖泊中,过量的营养物质导致藻类大量繁殖,藻类死亡后分解消耗大量溶解氧,形成“死区”,水生生物难以生存。AI技术为监测和改善水体溶解氧状况提供了新手段。智能水质监测设备搭载AI传感器,可实时监测溶解氧浓度,并通过数据分析预测溶解氧变化趋势。当溶解氧含量低于预警值时,系统自动启动增氧设备,如曝气装置,提高水体溶解氧含量,维护水生生态系统健康。对溶解氧在水生生态系统中关键作用的认识以及AI技术的应用,是水文明建设中保护水生态的重要内容。

四、水体污染:水生态的威胁

(一)水体污染的类型与危害

水体污染包括化学污染、生物污染和物理污染等。化学污染主要来自工业废水、农业面源污染和生活污水排放,如重金属、农药、化肥和有机污染物等进入水体,对水生生物和人体健康造成危害。生物污染如有害藻类爆发、细菌和病毒滋生,会导致水质恶化,影响水的使用功能。物理污染包括悬浮物、热污染等,改变水体物理性质,破坏水生态环境。

(二)AI在水体污染治理中的应用

例如,2015年中国天津港爆炸事故导致周边水体受到严重污染,大量化学物质泄漏进入水体,对海洋生态和渔业资源造成巨大损失。AI技术在水体污染治理中发挥着重要作用。通过AI图像识别技术可快速检测水体中的污染物种类和浓度,利用机器学习算法对污染源进行追踪和溯源。在污水处理厂,AI智能控制系统可优化污水处理工艺,提高处理效率,降低污染物排放。对水体污染问题的科学认知以及AI技术在污染治理中的应用,是水文明建设中保护水环境的重要举措。

五、水圈循环:地球生命的引擎

(一)水圈循环的过程与意义

水圈循环是地球上各种水体通过蒸发、水汽输送、降水、下渗和径流等环节相互转化的过程。海洋是水圈循环的主要水源,通过蒸发将水汽输送到大气中,水汽在大气中遇冷形成降水,降落到陆地和海洋。降落到陆地的水,一部分通过地表径流汇入河流、湖泊,最终流入海洋;一部分通过下渗成为地下水,补充地下水资源;还有一部分被植物吸收,通过蒸腾作用返回大气。

水圈循环不仅维持了全球水资源的平衡,还调节了气候、塑造了地形地貌。例如,季风气候区的降水主要依赖于水圈循环中的水汽输送,降水的多少和时间分布影响着农业生产和生态系统。

(二)AI对水圈循环模拟与预测

在AI时代,利用超级计算机和AI模型可对水圈循环进行高精度模拟和预测。欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的“数字孪生海洋”,以10公里网格精度模拟蒸发 - 降水 - 径流全链条,通过分析大量气象、水文数据,预测降水、径流变化,为防洪抗旱、水资源规划等提供科学依据。对水圈循环科学规律的深入理解以及AI技术在其研究和应用中的作用,是水文明建设中实现水资源可持续利用的基础。

六、水危机的严峻现实

(一)水资源短缺加剧

随着全球人口增长和经济发展,对水资源的需求不断增加,而水资源总量有限,导致水资源短缺问题日益严重。据联合国统计,到2025年,全球将有三分之二的人口面临不同程度的水资源短缺。在一些干旱和半干旱地区,水资源短缺已成为制约经济发展和社会稳定的主要因素。例如,中东地区由于气候干旱,水资源匮乏,各国之间常因水资源分配问题产生矛盾和冲突。人类圈不断发展壮大,对水资源的需求日益增长,逐渐占领更多自然水圈生态位,形成人工水圈生态位,使得自然水圈不断缩小,进一步加剧了水资源紧张的局面。

(二)水污染形势严峻

全球范围内,水污染问题依然十分严峻。大量未经处理的工业废水、农业污水和生活污水直接排入水体,导致河流、湖泊和海洋水质恶化。据世界卫生组织报告,全球约有80%的疾病与水污染有关。在中国,一些河流和湖泊存在严重的富营养化问题,部分城市饮用水源地受到污染威胁,影响居民饮水安全。人类活动产生的污水在进入自然水圈前,即便经过处理达标排放,其水质仍不及自然水,这无疑二次挤占了自然水圈的环境容量,加重了水污染程度。

(三)水生态系统退化

水生态系统退化现象频繁发生,河流断流、湖泊萎缩、湿地退化等,破坏了水生态系统的平衡和生物多样性。例如,曾经面积广阔的罗布泊由于水资源过度开发,现已干涸,周边生态环境恶化,许多动植物物种灭绝。水生态系统的退化不仅影响水生态服务功能,还加剧了水资源短缺和水污染问题。人类在水圈生态位的强势竞争,改变了自然水循环过程,导致众多物种面临无水、缺水的困境,生态系统功能衰退,生物多样性减损。

七、AI时代水文明的科学认知突破

(一)微观尺度的水行为解析

1. 量子计算模拟水分子簇(H₂O)ₙ的协同效应,揭示其介电特性与生命起源的深层关联,为科学家利用AI辅助的分子动力学模拟,深入研究水分子在纳米材料表面的吸附和扩散行为提供了新的视角,有助于开发新型海水淡化膜和高效水处理材料。

2. 哈佛大学的研究团队借助AI算法分析水分子在生物膜中的渗透机制,揭示了细胞水通道蛋白的高效输水原理,为设计仿生水过滤系统提供了新思路,有助于开发更高效、节能的污水处理技术。

(二)流域尺度的水通量监测与模拟

1. 基于卫星遥感、无人机监测和地面传感器网络,结合AI数据分析技术,实现对流域尺度水通量的实时监测和精准模拟。AI算法能够整合多源数据,准确计算流域内降水、蒸发、径流等水通量要素,提高水文模型的精度。例如,美国地质调查局利用AI技术改进流域水文模型,对密西西比河流域的水通量模拟精度提高了30%,为洪水预警、水资源管理提供了更可靠的数据支持。

2. 中国在长江流域构建的AI水通量监测系统,能够实时掌握流域内水资源动态变化,提前一周准确预测洪水峰值,有效保障了流域内居民生命财产安全。黄河流域超算中心构建的“虚拟黄河”,可模拟30分钟内郑州“7·20”特大暴雨的演进路径,误差小于5%,进一步提升了对流域极端水文事件的模拟能力。

(三)全球尺度的水循环洞察

通过国际合作和大数据共享,运用AI技术构建全球水循环模型,深入洞察全球尺度的水循环过程。AI模型能够综合考虑气候变化、人类活动等因素对水循环的影响,预测未来水资源变化趋势。例如,欧盟的“地球之水”项目利用AI分析全球气象数据、冰川融化数据和海洋洋流数据,预测到2100年全球部分地区降水模式将发生显著改变,一些干旱地区降水将进一步减少,而部分湿润地区暴雨事件将增多,为全球水资源规划和应对气候变化提供了重要参考。

八、AI时代水文明的技术智能跃迁

(一)智能感知网络的全面覆盖

1. 纳米级水质传感器(如石墨烯量子点探测器)实时追踪108种污染物,边缘计算节点每秒处理2万条数据流,使城市供水管网的水质监测更加精准高效。在城市,智能水表和此类先进的水质传感器遍布供水管网,实时监测水的流量、压力和水质状况,通过物联网将数据传输到管理中心,实现对城市供水系统的精细化管理。一旦发现水质异常或管道漏水,系统自动报警并定位故障点,维修人员可及时进行处理,减少水资源浪费和供水事故。

2. 在农村,分布式土壤水分传感器和气象站组成的农业用水监测网络,可根据土壤墒情和气象条件,为农户提供精准的灌溉建议,实现节水灌溉。同时,无人机搭载高光谱成像仪,定期对农田进行巡检,快速识别农作物缺水、病虫害等问题,提高农业生产效率。

(二)智能决策系统的深度应用

1. 水利部门利用AI决策系统制定水资源调配方案,综合考虑水资源分布、用水需求、生态保护等因素,实现水资源的优化配置。谷歌DeepMind的WaveNet模型分析百万户智能水表数据,精准预测社区用水峰谷,使洛杉矶管网漏损率从18%降至6% ,为水资源调配提供了更科学的依据。在南水北调工程中,AI系统根据北方受水区的用水需求和南方水源地的水资源状况,动态调整调水方案,提高水资源利用效

2. 在城市防洪排涝方面,AI智能决策系统结合实时雨情、水情和城市地形数据,提前预测洪水风险,制定科学的防洪预案,合理调度防洪设施,如开启排水泵站、调节水库泄洪量等,有效减轻洪涝灾害损失。

(三)智能执行终端的创新发展

1. 智能灌溉设备利用AI技术实现精准灌溉,根据土壤湿度、作物需水信息自动控制灌溉时间和水量,节约用水的同时提高农作物产量。例如,以色列的智能滴灌系统通过AI算法,根据不同作物生长阶段的需水特点,精确控制每株作物的供水量,节水可达50%以上,同时使农作物增产20%-50%。

2. 在污水处理领域,智能污水处理机器人可在污水管网和处理池中自主作业,清理杂物、检测设备运行状况,还能根据水质变化自动调整处理工艺参数,提高污水处理效率和质量。

九、AI时代水文明的治理体系重构

(一)从经验管理到数字孪生驱动

城市水系统数字孪生平台构建城市供水、排水、防洪等水系统的虚拟模型,实时反映真实水系统的运行状态。通过对虚拟模型进行模拟分析,可提前预测水系统故障和风险,为管理决策提供科学依据。例如,新加坡的水系统数字孪生平台能够模拟不同降雨情景下城市排水系统的运行情况,提前优化排水方案,有效应对城市内涝问题。在水利工程管理中,数字孪生技术可对大坝、水库等水利设施进行实时监测和评估,及时发现安全隐患,保障水利工程安全运行。

(二)从区域分割到流域协同治理

1. 流域上下游、左右岸的政府、企业和社会组织通过建立流域协同治理平台,实现信息共享、资源整合和行动协同。利用AI技术对流域内的水资源、水环境和水生态数据进行综合分析,制定统一的治理规划和标准。例如,在多瑙河流域,各国通过流域协同治理平台共享水质监测数据,共同制定水污染治理方案,有效改善了多瑙河的水质。

2. 在中国,长江流域建立的生态补偿机制借助AI技术量化生态贡献,实现了流域内生态保护与经济发展的平衡,促进了流域水生态系统的保护和修复。同时,澳大利亚墨累 - 达令流域的“智能水权链”,通过智能合约自动执行农业、生态与城市用水配额交易,为流域水资源管理提供了新的模式。

(三)从人类中心到人与自然和谐共生

1. 将生态系统的需求纳入水治理决策体系,利用AI技术评估水治理措施对生态系统的影响,实现水资源开发利用与生态保护的协调发展。模仿红树林根系形态的AI海岸线设计,比传统堤坝减少波浪能87% ,体现了从“征服自然”到“学习自然”的转变。

2. 在河流生态修复工程中,利用AI分析河流生态系统的结构和功能,制定科学的生态修复方案,恢复河流的自然生态功能。同时,推广水生态文明理念,提高公众对水生态保护的意识,鼓励公众参与水治理和保护行动,形成全社会共同保护水资源、建设水文明的良好氛围。实行“三水统筹”,统筹生态之水、生活之水和生产之水。尊重自然水圈的生态规律,同时让人工水圈的生活水、生产水规律服务于经济社会发展的同时,与自然水圈相协调,实现人与自然和谐共生。

十、AI时代水文明的未来图景

(一)智能水网无缝对接

未来,城市和乡村的供水、排水管网将与智能监测设备、AI控制系统深度融合,形成一个智能水网。智能水表不仅能精确计量用水量,还能实时监测水质、水压和水流异常情况,一旦发现问题,立即自动报警并启动应急处理机制。在农业领域,智能灌溉系统根据作物生长周期和土壤墒情,自动调整灌溉水量和时间,实现精准节水灌溉。同时,城市雨水收集利用系统与智能水网相连,将收集的雨水经过净化处理后,用于城市绿化、道路冲洗等,提高水资源的循环利用效率。人工水圈经过智业化提升改造,实现精准取水、精准供水、精准用水,加强水循环,兼顾自然水圈与人工水圈,促进生物圈 - 自然水圈与人类圈 - 人工水圈协同。

(二)智慧决策高效精准

1. AI水治理决策系统将具备更强大的数据分析和预测能力,能够实时处理海量的水情、雨情、水质等数据,提前准确预测洪水、干旱、水污染等水灾害风险。东京大学的DRL(深度强化学习)模型,训练排水系统与暴雨进行实时对抗博弈,2023年大阪台风期间减少经济损失24亿日元 ,展示了AI在应对水灾害时的强大决策能力。

2. 在面对突发水事件时,决策系统可在短时间内制定出最优应对方案,指挥相关部门迅速行动,将灾害损失降到最低。例如,在洪水来临前,系统根据洪水模拟结果,提前通知低洼地区居民疏散,并合理调度水库、堤防等防洪设施,确保城市和乡村的安全。各级政府及水行政部门利用AI提升水资源管理信息化水平,合理行使水资源分配权,通过AI与价格调节、社会习惯培养、法治保障等措施结合,实现水资源的节约集约利用。

(三)水生态价值充分体现

1. 通过建立水生态价值评估体系和生态补偿机制,利用区块链技术实现水生态价值的量化和交易。企业和个人可通过保护水生态系统、参与节水行动等获得水生态价值积分,这些积分可用于兑换资金、政策优惠或参与生态旅游等活动。例如,一家企业通过投资湿地保护项目,改善了区域水生态环境,获得相应的水生态价值积分,可用于抵扣部分税费。这种市场驱动的机制将激发全社会参与水生态保护的积极性,推动水文明建设不断向前发展。

2. 人类减少对水资源的过度占用,让其他物种拥有更多水资源,促进生态系统修复和GEP(生态系统生产总值)增长,实现人与自然和谐共生,拥有更优美生态环境和高品质用水。同时,基于全球粮食 - 能源 - 水纽带关系(FEW Nexus)的AI市场,动态调整虚拟水流动路径,2025年预计减少跨境水冲突43%,为全球水生态价值的实现提供了更广阔的空间。

(四)生命2.0:水基合成生物的觉醒

1. 哈佛大学用脱氧核酶编码水质信息,1升水可存储1ZB数据并自我修复,这一创举让水从单纯的生命溶剂转变为信息存储的超级介质。在未来,水基存储技术有望构建起庞大的生态信息数据库,全面记录水生态系统的演变,为科学家提供精准的历史数据,以制定更为科学的生态保护策略。

2. 模仿细胞膜结构的AI驱动滤膜,可自主识别并捕获特定污染物分子。这一技术突破为污水处理带来革命性变化,能够在分子层面精准去除各类污染物,实现水资源的高效净化与循环利用。例如在工业废水处理中,该滤膜能针对不同重金属离子和有机污染物进行靶向清除,极大提升水质,减少对自然水圈的污染负荷。

3. 大堡礁的“珊瑚AI共生体”,通过释放信息素调节周边海水pH值以抵抗酸化,这是AI与生物共生的生动实践。在全球海洋酸化日益严峻的背景下,此类共生体可广泛应用于海洋生态修复,帮助更多珊瑚礁及海洋生物抵御环境恶化,维持海洋生态系统的生物多样性和稳定性。

(五)宇宙水文明:地外探索的液态革命

1. NASA毅力号搭载的深度学习模块,发现火星粘土矿物中的“化石水”提取路径。这一发现为未来人类在火星建立殖民地提供了水资源保障的可能。随着AI技术的不断进步,后续探测器将能够更精准地分析火星水分布,优化取水方案,为长期太空探索和外星移民奠定基础 。

2. ESA的自主水下机器人,用脉冲神经网络解析木卫二冰层裂缝的水流声纹。这有助于人类了解木卫二冰下海洋的水文特征,探索其中是否存在生命迹象。未来,AI技术将进一步提升机器人的自主决策能力,使其能够在极端的地外环境下独立完成复杂探测任务,助力人类对宇宙水圈的认知。

3. SpaceX的星际舰队AI,设计利用彗星冰体构建地外殖民地闭环水系统。这一设想一旦实现,将解决人类在宇宙航行和外星定居中的关键水资源问题。通过AI智能调控,将彗星冰体转化为可饮用和使用的水资源,并实现水的循环利用,保障地外殖民地的可持续发展。

(六)意识之水:碳硅融合的终极实验

1. 利用水分子量子纠缠特性,IBM建成首个液态量子处理器“Aqua Q”。这一成果开启了量子计算的新领域,水基量子计算有望在处理海量水数据时展现出卓越的运算速度和强大的模拟能力,例如更精准地预测全球水循环变化、模拟复杂水生态系统的演变。

2. Neuralink的“水凝胶电极”通过脑脊液实现无创神经信号传输,这为脑机接口技术带来新突破。在水文明领域,未来可借助这一技术实现人类与水生态系统的深度交互,人类能够更直观地感知水生态的变化,从而更及时地采取保护和治理措施。

3. 法国蒙彼利埃大学实验证实,水分子簇可存储电磁场信息,AI正试图解码其中可能存在的“液态意识”。若能成功破译,将彻底改变人类对水的认知,为水文明赋予全新内涵,或许会揭示水在生命起源和意识形成中更为深层次的作用机制。

结语:在算法的涟漪中重写文明契约

当AI驱动的水滴机器人穿越撒哈拉地下含水层,当量子传感器在玛雅圣井中捕捉到古典水文密码,我们终于理解:水文明的进化史,本质上是一部人类认知革命的编年史。从祭司在河边占卜的龟甲裂纹,到超算中心闪烁的量子比特;从大禹手中的耒耜,到神经网络中的梯度下降——变的是工具,不变的,是对生命之源的永恒追问。

AI时代的水文明,既非对传统的背离,亦非对技术的臣服,而是人类以更谦卑的姿态,在算法的镜像中重新发现水的神性。正如《道德经》所言:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”当智能算法学会像水一样思考,或许我们终将找到那个让文明永续的答案——不是征服,不是掠夺,而是成为水本身。

后记

水是生命之源,从细胞代谢到生态循环,水参与一切生命活动。在人体中,水维持着生理平衡;在生态系统中,水支撑着生物多样性。河流、湖泊和海洋不仅是水资源的储存库,也是众多生物的栖息地。一旦水生态失衡,如水资源短缺导致生物生存危机,水污染引发生态系统退化,会对整个地球生命系统造成严重影响。水生态治理在整个环境治理中处于核心地位。它不仅直接关系到生物的生存和繁衍,还影响着气候调节、土壤侵蚀控制等生态过程。有效治理水生态,能够促进生态系统的稳定和健康,是实现可持续发展的关键环节,是保障地球宜居环境的重要基础。

作者:党双忍(文中图片由作者提供)