“一山两河”理论:解码中华文明的核心密码与地理基因

独家抢先看

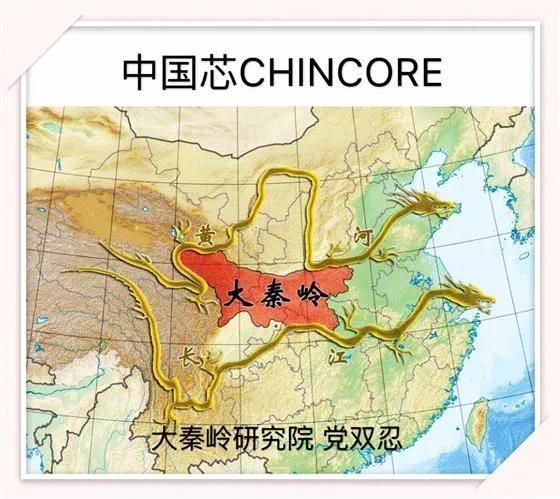

在中华文明的漫长演进中,秦岭从未只是一道地理分界线,而是深嵌于民族血脉的“精神脊柱”。大约在2017年,我提出了“一山两河”理论,以中华家园地理视野与文明自觉,将秦岭定位为连接黄河、长江的“中央山脉”,构建起“一山孕七脉,两河润九州”的文明共同体。这一理论突破地域与学科的局限,揭示出秦岭作为“中国芯”的四重维度——地理中枢、生态核心、文化根脉、复兴引擎,成为理解中华文明起源、特质与未来的关键钥匙。

一、地理基因:从西倾山到嵩山的“中央山脉”谱系

广义的秦岭,是从西倾山(与昆仑山相接,黄河支流洮河源头)到嵩山(“天地之中”,中华文明重要发祥地)的巨型造山带,全长约1600公里,横跨六省一市(青海、甘肃、陕西、四川、河南、湖北+重庆)。这一界定打破“秦岭即陕西秦岭”的认知桎梏,还原其作为“中国之中”的地理本貌:

西端枢纽:昆仑与秦岭的文明对话

西倾山作为“昆仑-秦岭”构造带的枢纽,孕育了洮河与嘉陵江(西源白龙江),成为两大母亲河的“生命脐带”。甘肃临潭磨沟遗址(距今4300年)出土的青铜镜与小麦遗存,证明这里早在史前便是游牧文明与农耕文明的交融地带。

东端坐标:嵩山的“天地之中”定位

嵩山是秦岭进入华北平原的驻脚,因“嵩高惟岳,峻极于天”成为古代帝王封禅、天文观测的核心区域。登封“天地之中”历史建筑群印证了其“天下之中”的文化共识,与西倾山遥相呼应,构成中华文明“西起昆仑、东接大海”的地理-文化轴线。

六省环抱的全域格局

青海、甘肃、四川三省拱卫西倾山,黄河自巴颜喀拉山而来,与西倾山缠绕中奔下青藏高原,四川岷山维系大熊猫岷山与秦岭种群的基因交流,重庆大巴山是嘉陵江流域的生态屏障,湖北神农架、楚山……黄河从黄土高原腹心南下,与秦岭相遇后,经淆函奔向大海……这种跨域性,使秦岭成为真正意义上的“中国中央山脉”。

二、山水文明:“七脉同源”的生态文明网络

“秦岭七脉”是秦岭作为“中央水塔”的具象化表达,构建起“一山两河”文明体的自然根基——淮河,以及三条黄河支流、三条长江支流均发源于此,形成“北注黄河、南入长江”的水系网络,滋养了多元一体中华文明的共生共荣:

黄河流域三脉:文明的雄浑底色

1. 洮河:游牧与农耕的文明纽带

发源于西倾山,流经甘南草原与陇中黄土高原,孕育辛店文化、齐家文化。临洮马家窑彩陶(距今5000年)的旋纹图案与半坡鱼纹遥相呼应,证明黄河上游文明与秦岭北麓的早期互动,成为游牧文明与农耕文明的“对话走廊”。

2. 渭河:关中文明的母亲河

发源于甘肃鸟鼠山,冲积出关中平原,诞生半坡遗址、周原甲骨文、秦始皇帝陵。《尚书·禹贡》称其“厥土惟黄壤,厥田惟上上”,奠定“天府之国”的最早定义,成为周秦汉唐都城文明的物质基础,承载着“中国历史的自然走廊”之誉。

3. 洛河:河洛文明的摇篮

发源于草链岭,流域内偃师二里头遗址、洛阳龙门石窟,印证“河图洛书”的文明启蒙。洛河与黄河交汇的“河洛地区”,成为夏商周三代的核心统治区,塑造了中华文明的礼制基因与国家雏形。

长江流域三脉:文明的灵秀诗篇

1. 岷江:古蜀文明的孕育者

发源于岷山,都江堰水利工程将其转化为“天府”乳汁。三星堆青铜神树、金沙太阳神鸟,展现长江文明在秦岭庇护下的独特创造力,其上游的九寨沟、黄龙景区,更是秦岭-横断山生态过渡带的美学巅峰,印证自然与文明的双重馈赠。

2. 嘉陵江:南北文明的连接器

发源于秦岭主梁和尚原,流经“金牛道”核心区,广元千佛崖的佛教造像、阆中古城的风水格局,见证巴蜀文明与中原文明的千年互鉴。当代成为南水北调水源涵养区,持续为北方输送“秦岭净水”,续写“一江水润南北”的生态传奇。

3. 汉江:“汉”文化的命名之源

发源于秦岭腹地,流域面积15.9万平方公里,汉中盆地孕育“汉家发祥地”。刘邦以“汉王”起家建立汉朝,张骞从汉中出使西域,“汉”之命名与这条秦岭河流深度绑定,成为中华文明的重要符号,更见证长江文明与黄河文明的深度融合。

淮河一枝独秀:南北文明的缓冲带

发源于伏牛山,流域内贾湖遗址(距今9000年)出土世界最早的骨笛与酿酒遗迹,证明其与黄河、长江文明同步起源。淮河文化兼具南北特质(如凤阳花鼓的刚柔并济),正是秦岭“过渡带”文明属性的延伸,成为两大文明的“调和剂”。

三、文明枢纽:两大盆地与双都格局的地理宿命

秦岭南北的“双几字弯”(黄河“几”字弯、长江“V”字弧)孕育了两大“天府之国”,成就长安、洛阳两大千年帝都,构建起中华文明的核心腹地:

1. 关中盆地:黄河文明的“帝王之资”

秦岭北麓的断陷构造形成“四塞之国”,渭河平原“膏壤沃野千里”,成为周秦汉唐定都的地理密码。唐长安城以朱雀大街为中轴,正南直对秦岭子午谷,大明宫含元殿“千官望长安,万国拜含元”的气象,正是“据秦岭之险、控黄河之利”的文明巅峰,彰显黄河文明的雄浑气象。

2. 四川盆地:长江文明的“聚宝之盆”

秦岭南延的米仓山、大巴山与川西高原合围,形成“水旱从人”的天府。都江堰引岷江水润蜀,造就“扬一益二”的唐宋成都,三星堆青铜文明与金沙遗址的神秘,证明长江文明在秦岭庇护下的独立绽放,而金牛道、米仓道等蜀道,则将巴蜀文明纳入中华文明主脉,展现长江文明的灵秀包容。

3. 双都辉映的文明共振

长安(今西安)与洛阳作为“一山两河”文明体的双核,通过崤函古道、秦岭诸峪实现互动——长安的雄浑礼制沿渭河-黄河东传,洛阳的儒雅文风顺洛河-伊河西渐,共同构成中华文明“双城记”的地理基础,印证“一山两河”文明体的内在协同性。

四、中国芯:秦岭的四重文明维度

党双忍将秦岭喻为“中国芯”,包含地理、生态、文化、复兴的立体内涵,使其成为中华文明的精神图腾:

1. 地理芯:三维空间的中央枢纽

中国陆地几何原点距秦岭北麓仅80公里,太白山作为“中央顶点”,分割南北气候(1月0℃等温线、800mm等降水量线),平衡东西地貌(高原与平原过渡),是中国地形与气候的“天然调节器”,奠定了中华文明多元一体的地理基础。

2. 生态芯:生命网络的核心枢纽

作为“中央水塔”,秦岭年涵养水源220亿立方米,支撑1.6亿人用水;4000余种高等植物、80余种国家重点保护动物,构成全球同纬度最密集的生物网络。大熊猫秦岭亚种的独特基因、朱鹮从7只到万羽的重生,印证秦岭作为“生物基因库”的不可替代性,是地球同纬度的“生态典范”。

3. 文化芯:文明基因的交融熔炉

从163万年前蓝田猿人火种,到6000年半坡彩陶、3100年周人制礼,再到老子《道德经》、佛教八大祖庭,秦岭是中华文明“多元一体”的地理教科书。“南北过渡方言”“米面皮配菜豆腐”的饮食文化,皆是其“文化离心机”功能的产物,见证南北文明的千年互鉴。

4. 复兴芯:民族崛起的地理支点

“环秦岭地带”(六省一市)聚集中国40%人口、38% GDP,西安“一带一路”核心节点、成都“成渝双城经济圈”、河南“中原粮仓”的崛起,本质是“一山两河”文明体的当代激活。秦岭国家公园、秦岭国家文化公园创建、“秦岭生态银行”创新,正将生态优势转化为发展动能,成为乡村振兴与绿色发展的典范,印证“绿水青山就是金山银山”的文明新篇。

结语:在“中国芯”的架构中重识文明

党双忍“一山两河”理论,揭示秦岭作为“中国芯”的本质——不是生物学的“心脏”,而是文明系统的“核心芯片”与“精神灯芯”。它连接黄河长江,孕育七脉文明,塑造双都格局,更在当代成为复兴支点。守护秦岭,就是守护中华文明的底层代码;复兴环秦岭地带,就是重启“一山两河”文明体的千年势能。当七脉溪流汇入双河,中华民族的伟大复兴,正从这道“中国芯”的璀璨光芒中,奔向无限可能的未来。

2025年4月24日于磨香斋。

作者:党双忍(文中图片由作者提供)