西安交大学术新人 学术萌芽→创新突破→传承向前

独家抢先看

他,

坚持“教育兴国,科技报国”初衷,

立足嗅觉传感,

突破设备感知新维度;

他,

带领团队攻克电力嗅觉传感芯片技术,

打破国外垄断,

实现SF6分解产物在线监测;

他,

以创新成果服务国家“双碳”战略,

践行科技报国使命。

他就是

2025年西安交大“十大学术新人”,

电气工程学院助理教授褚继峰。

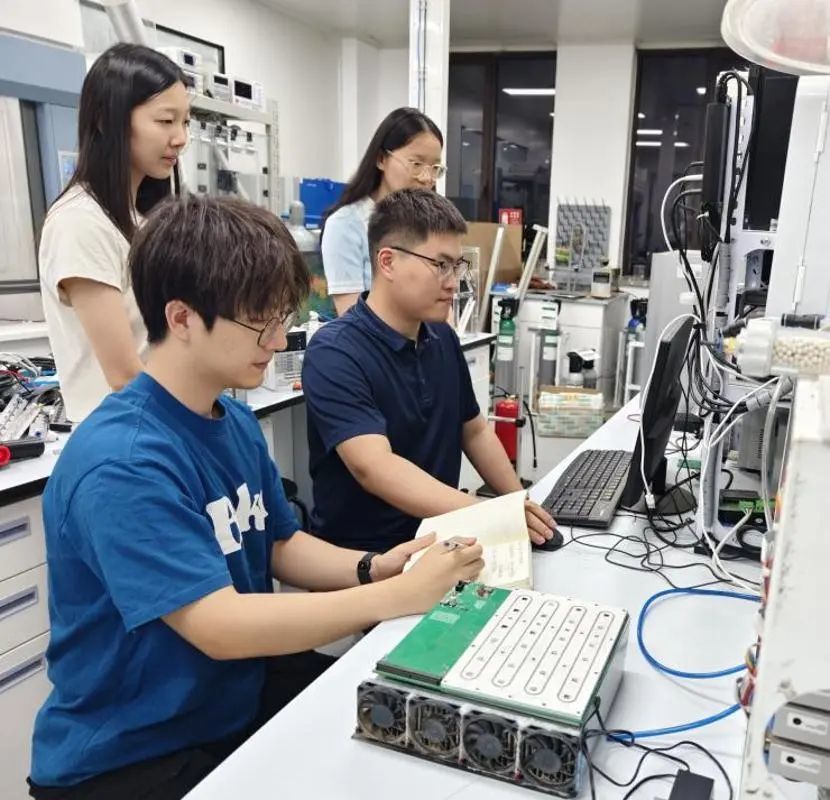

褚继峰,中共党员,电气工程学院助理教授。

▪️ 主要研究方向为电力嗅觉传感芯片与智能诊断系统,力求解决国内气体传感领域的“卡脖子”难题,其研究成果被国际同领域专家高度称赞“几乎具备气体传感器的所有理想性能”,并得到第三方检测机构的高度认可。

▪️ 在产学研深度融合方面,他参与揭榜了国家电网数科公司双创孵化项目,成果已落地应用,显著降低了电力运维工作量;他揭榜了华为公司数字能源难题(第二期难题),并获得“火花奖”。

▪️ 指导学生参加“腾飞杯”、电子设计大赛等科技竞赛活动,获2024年中国研究生电子设计竞赛全国总决赛一等奖,其本人获评“优秀指导教师”。

学术萌芽:

从生活安全到电力安全

“酒精检测能预防交通事故,类似原理的传感器能否守护电力设备的安全?”这个简单的想法,成为褚继峰探索电力嗅觉传感技术的起点。2016年,褚继峰进入西安交通大学攻读博士学位,在导师荣命哲教授的指导下,开展GIS内部SF6气体分解产物传感原理与检测方法研究。

气体传感器在现代社会的应用远比我们想象的广泛,厨房里的燃气报警器、工厂中的有毒气体监测仪、航天器的环境控制系统都依赖这项技术的守护。在电力行业,六氟化硫(SF6)作为气体绝缘开关设备(GIS)内部重要的气体绝缘介质,其在设备放电、过热作用下会分解出一系列特征气体,如SO2、H2S和CO等。通过检测这些特征气体,可以诊断高压电力设备的运行状态。

“传统检测手段就像给电力设备做‘体检’,而我们要开发的是实时健康监测系统。”褚继峰解释道。相比需要取样的气相色谱法、易受电磁干扰的特高频检测法,气体分析法具有持续监测、抗干扰性强、故障特征存留时间长等独特优势。

褚继峰的科研主攻方向是电力嗅觉传感芯片与智能诊断系统,该方向交叉融合了电气工程、材料科学、电子技术和计算机科学等多学科的知识脉络。在电气工程框架下,重点需要攻克电力嗅觉传感器专用传感材料、微型敏感结构和智能传感系统等核心难题。褚继峰不畏艰难、迎难而上,坚持投入充足的科研时间。“方向找对了,接下来就是投入足够的时间与实践,只有不懈努力,才能摘取胜利果实。”

科研攻坚:

打破国外技术垄断的自主创新

突破“卡脖子”技术:

创新材料与微型传感阵列

“高性能、微体积、低功耗的气体传感器芯片从材料合成制备到器件设计封装均被国外垄断,已成为国内气体传感领域的‘卡脖子’难题。”褚继峰介绍道。面对GIS内部SF6气体分解产物检测难题,传统金属氧化物半导体材料选择性差、灵敏度低。团队通过微观形貌调控和金属有机框架(MOF)异质结掺杂技术,显著改善了材料在无氧条件下对SF6分解产物的灵敏度和响应时间。

褚继峰基于MEMS工艺设计了微体积、低功耗、高检测限的硅基传感阵列,可区分不同放电类型、不同功率下的SF6气体放电故障,证明了传感阵列在GIS设备故障诊断领域的应用潜力,并获评了2024年“陕西省优秀博士毕业论文”。“不同于传统的气相色谱、红外光谱方法,我们所研制的气体传感器体积很小且成本极低,可以嵌入GIS设备内部工作,而且可以在线监测。”

从实验室到电网:

落地应用的产学研实践

目前,褚继峰与平高集团、山东泰开、长江电力、上海乐研等企业开展科研项目合作,现已开发了可植入GIS设备内部在线运行的SF6分解产物传感器装置,并在山东、云南等地进行了试点应用。“我的研究成果可以落地转化,显著降低电力运维人员的工作量,我感觉非常自豪。”

拓展新场景:

嗅觉技术守护新能源安全

新型电力系统并网了大量新能源,是国家“双碳”战略的重要支撑。预计到2025年,全球锂离子电池装机容量将达到800GWh。然而,锂电池储能安全问题频发,亟需研究除电压、温度之外的新型预警手段,气体传感器在储能锂离子电池热失控领域崭露头角。

“通过调研文献和开展试验,我们发现锂电池在热失控早期会释放出电解液蒸汽,现有标准关注的H2、CH4等气体也是电解液化学反应分解的产物,这启发了我们开发电解液蒸汽传感器。”褚继峰解释道。通过开发电解液+氢气”复合传感器模组,实现了对热失控早期逸出气体特征成分的准确检测,揭榜了华为公司数字能源难题。

此外,褚继峰还将电力嗅觉技术推广应用到变压器油气检测、电缆过热检测等领域。“气体传感器本质上是一个很简单的元件,但就是这样的一个元件,在电气工程这个学科里就有如此多的应用场景。由此可见,学科海洋是那么的广阔,还有许多问题值得我们来思考。”

传承向前:

西迁精神指引下的科技报国

“每当在实验室遭遇技术难题,我都会想起导师讲述自己的导师在西迁后艰苦简陋科研环境下的技术突破,这让我觉得在这么好的实验条件下,我没有任何放弃的理由,新的斗志就这样被点燃。”褚继峰同样也这样激励着自己的学生。

在人才培养上他同时也有着自己的思考,形成了三维培养模式,即纵向深化电气工程专业知识,横向拓展材料、计算机等学科视野,立体构建面向国家科技需求的工程实践能力。

“按照工程应用领域,我将学生们编入不同的研究小组,直接面向不同科技项目的实际需求开展科学研究,科研最终都要应用,在国家的需求中应用才能真正实现其价值。”

供稿单位:西安交通大学